aeçe!èyiu\ntexte accentué

Et toi Blanche-Neige, pauvre colombe

Avec ta douce figure

Toi Blanche-Neige, grosse colombe

Retourne à tes confitures

Brigitte , 1968.

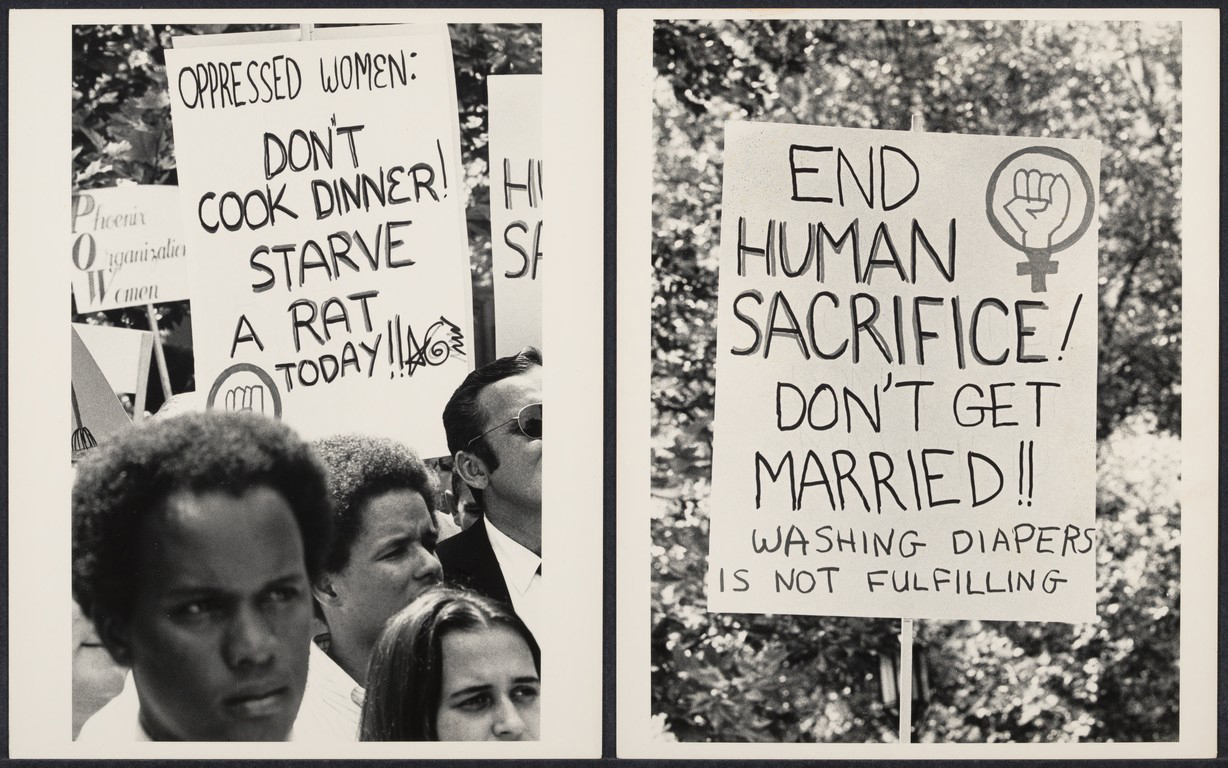

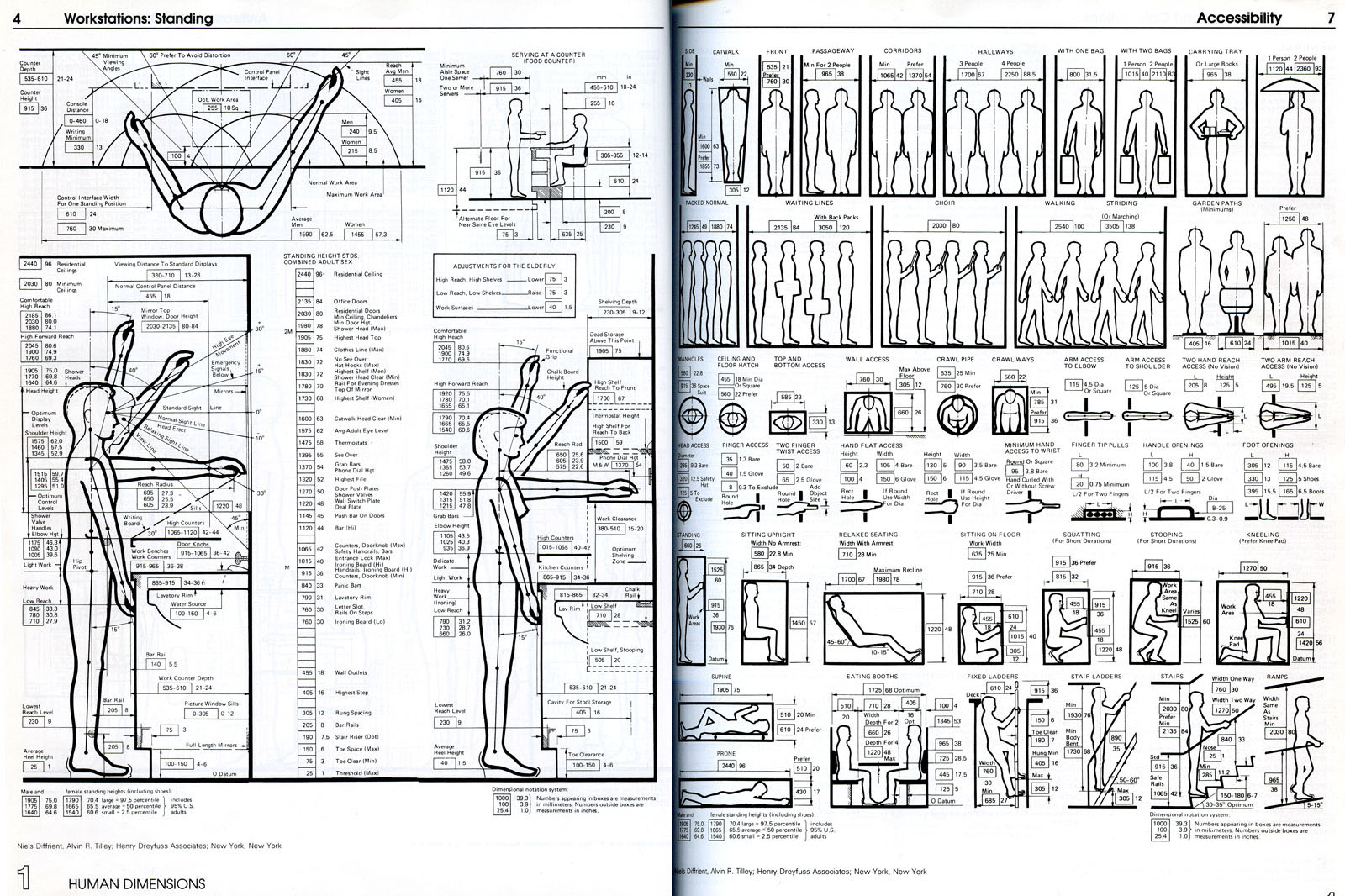

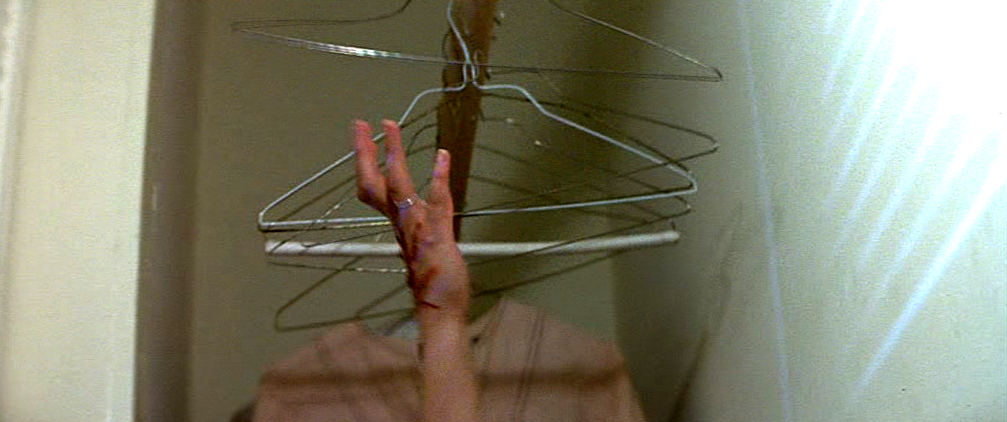

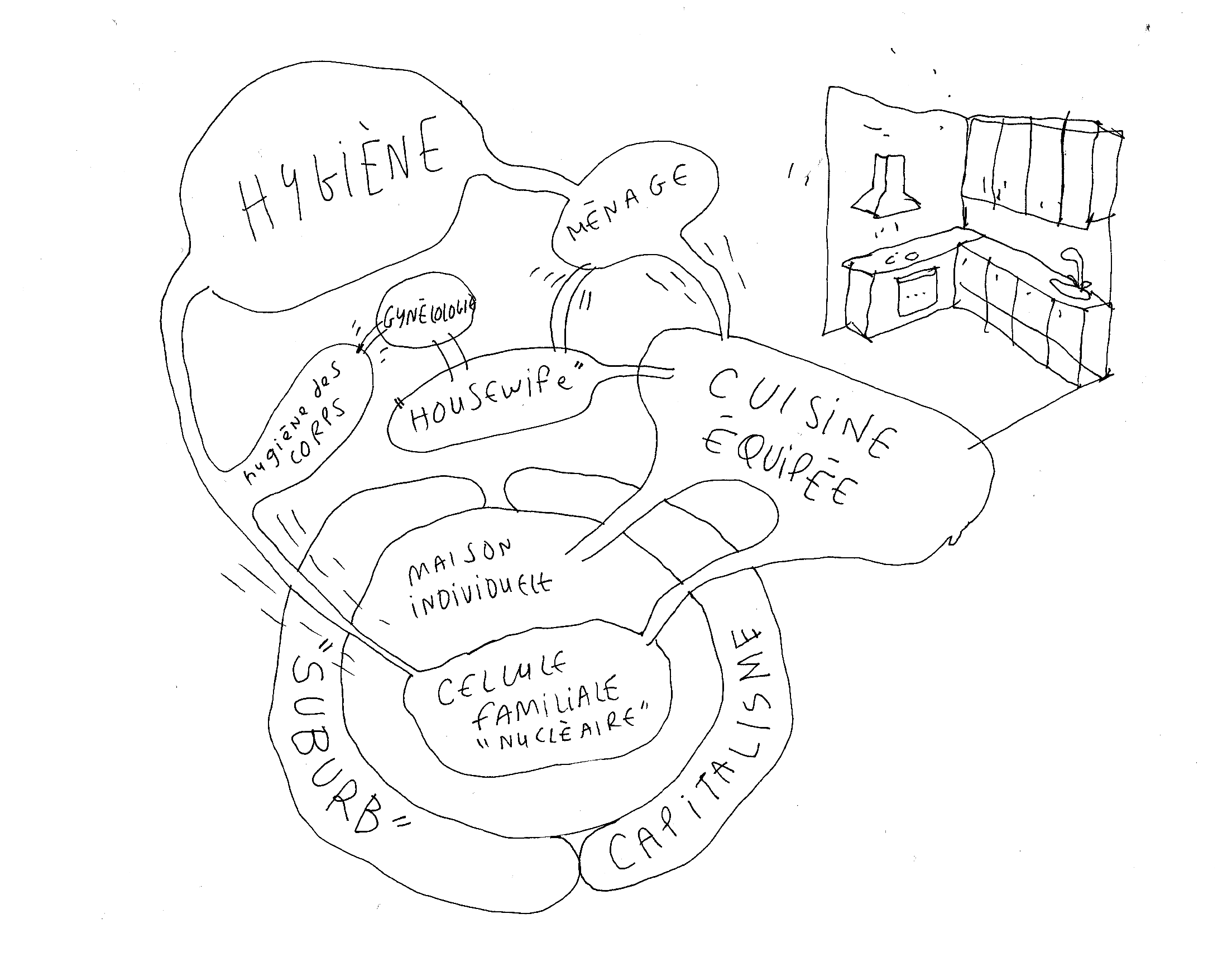

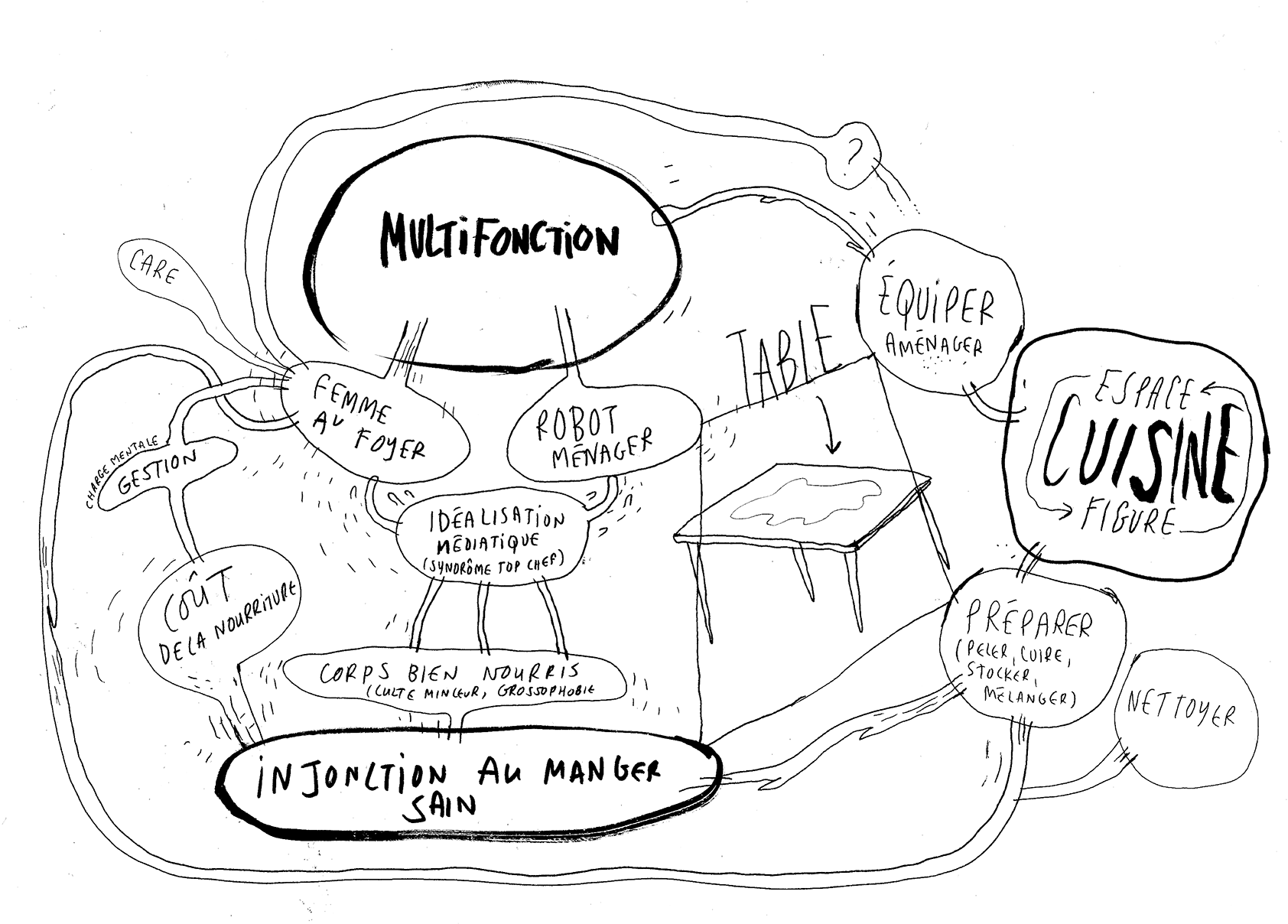

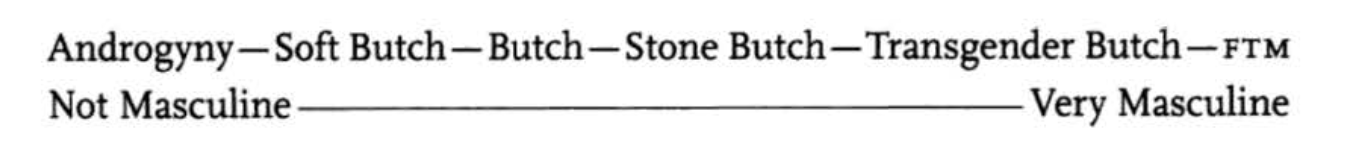

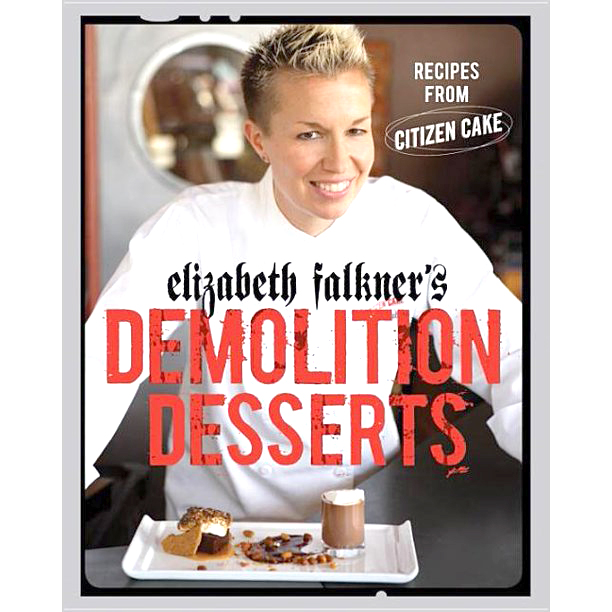

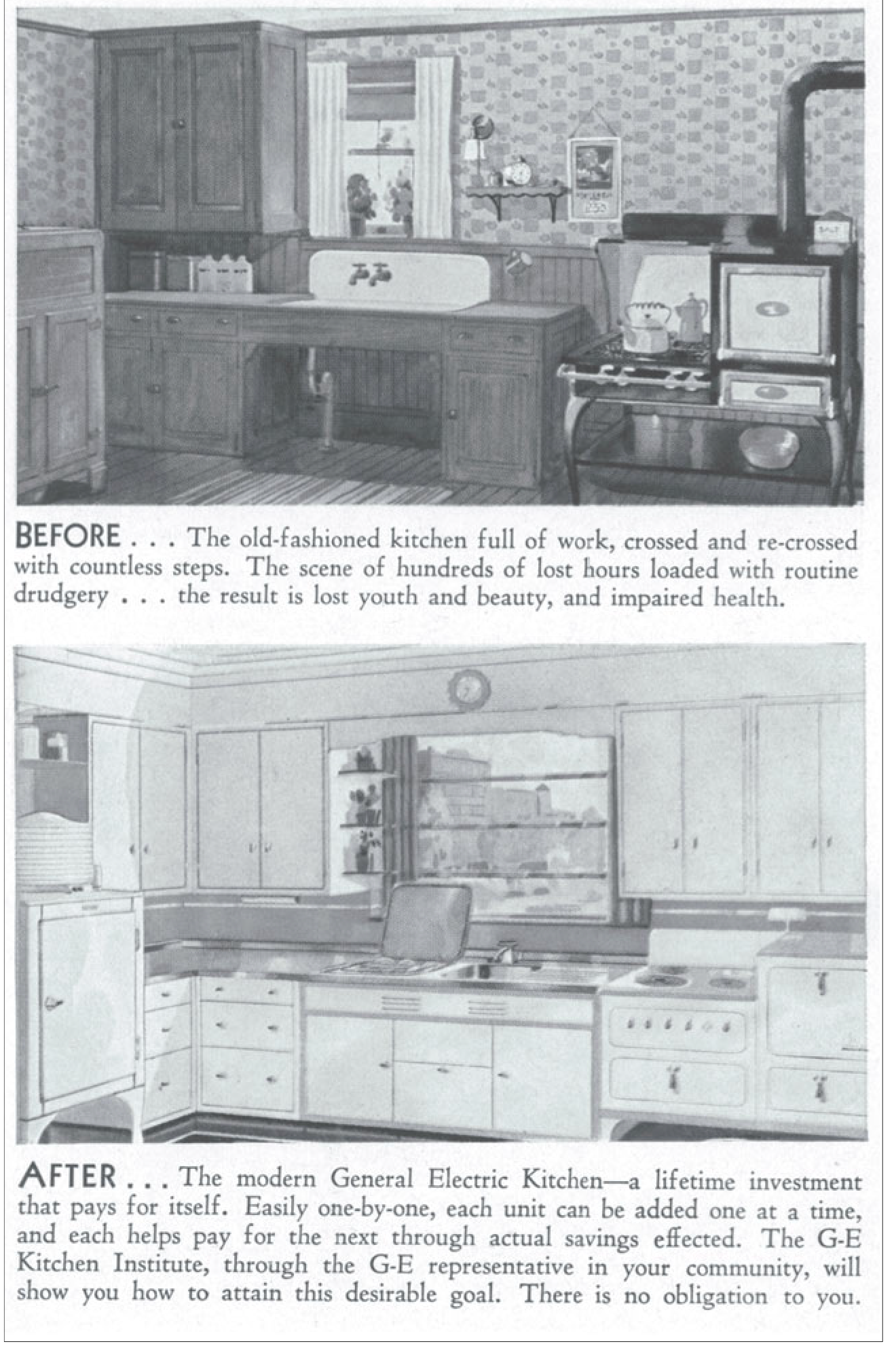

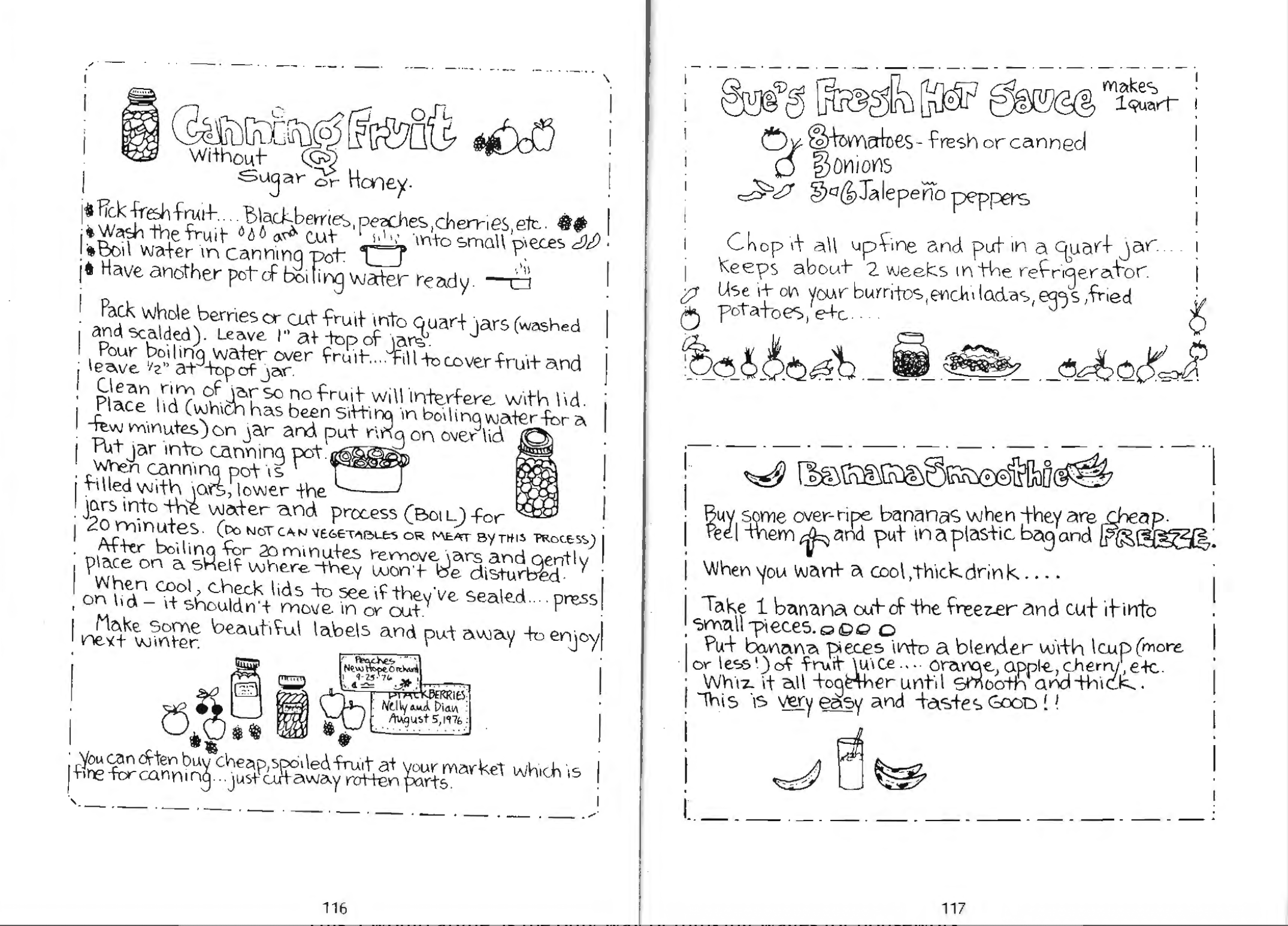

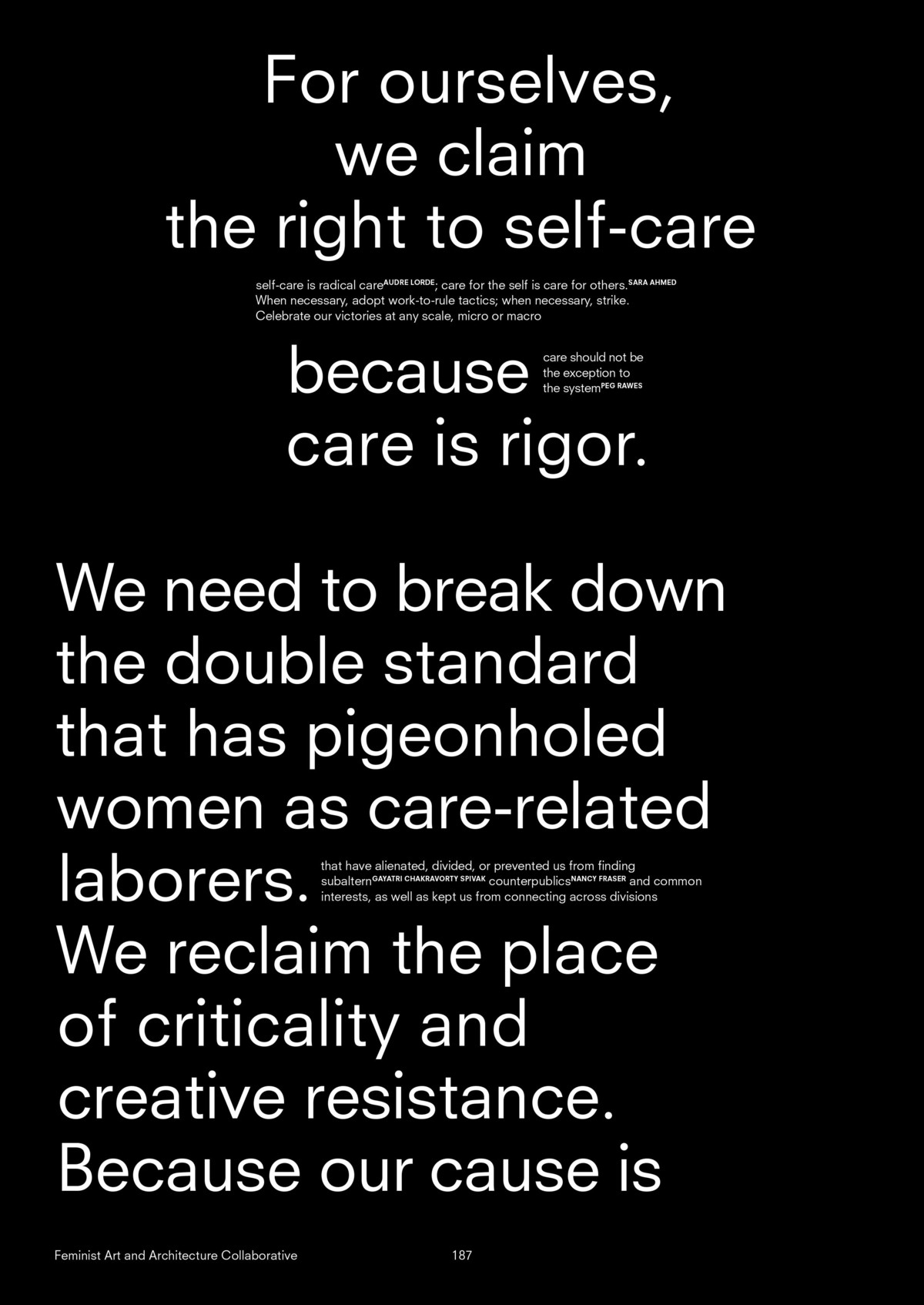

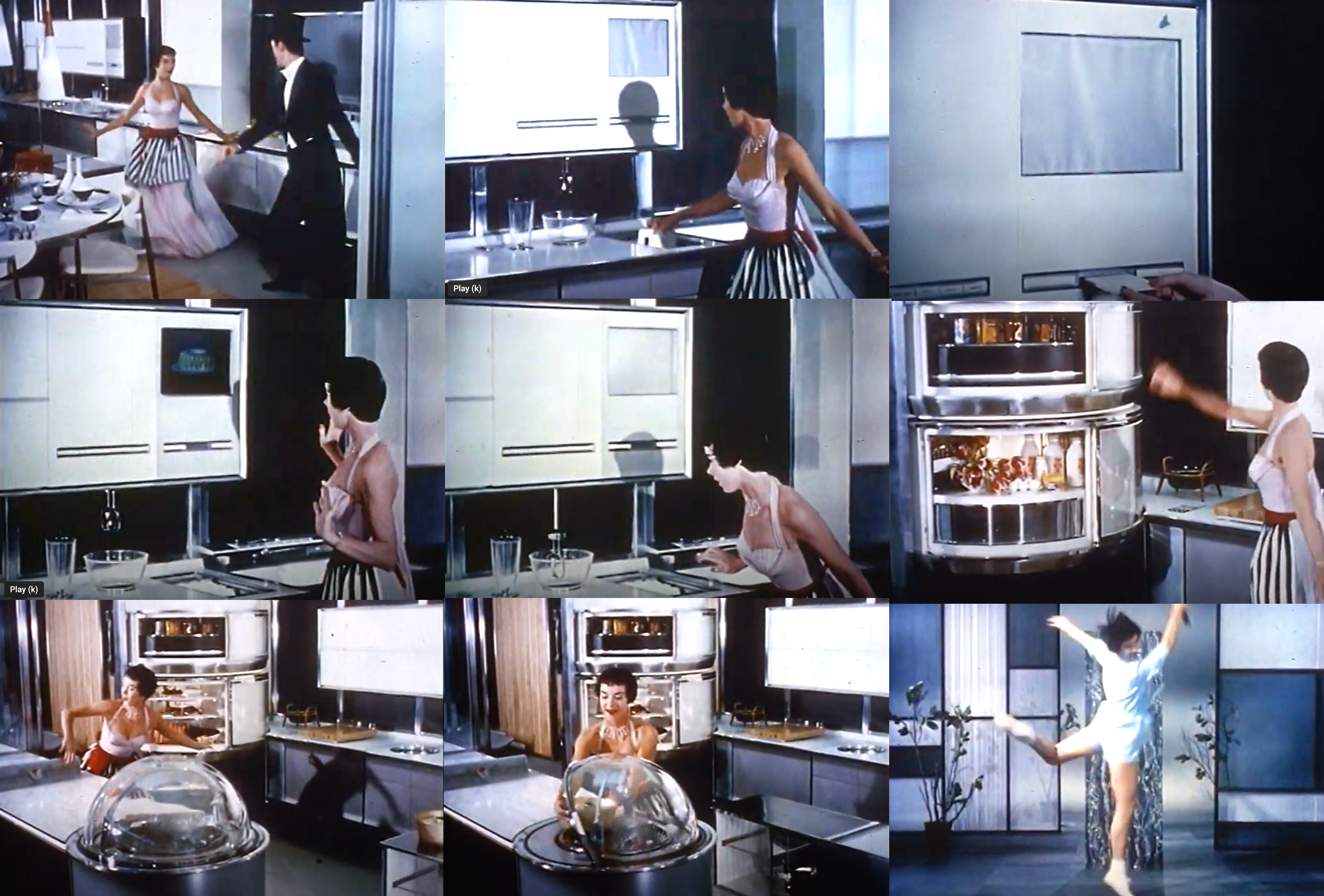

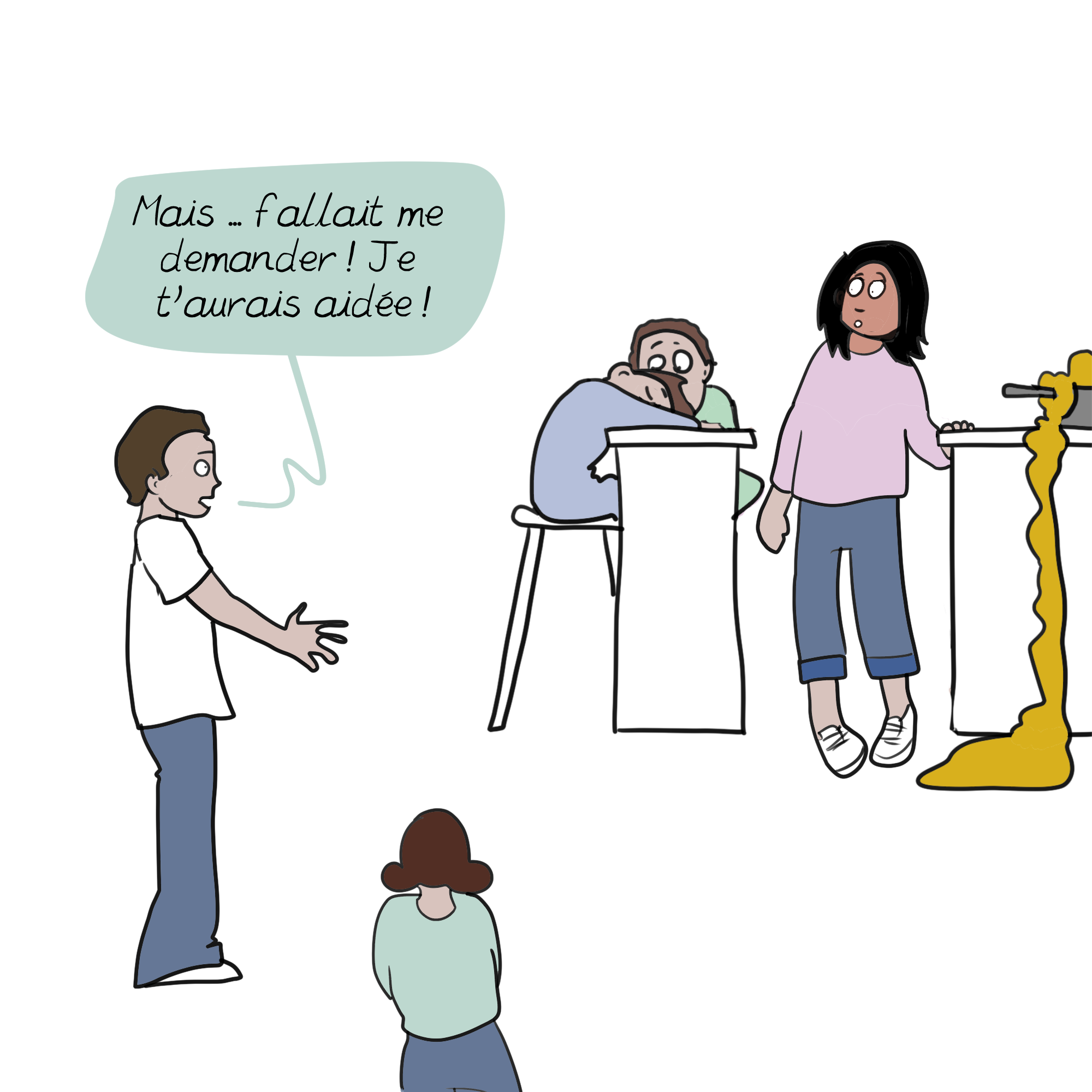

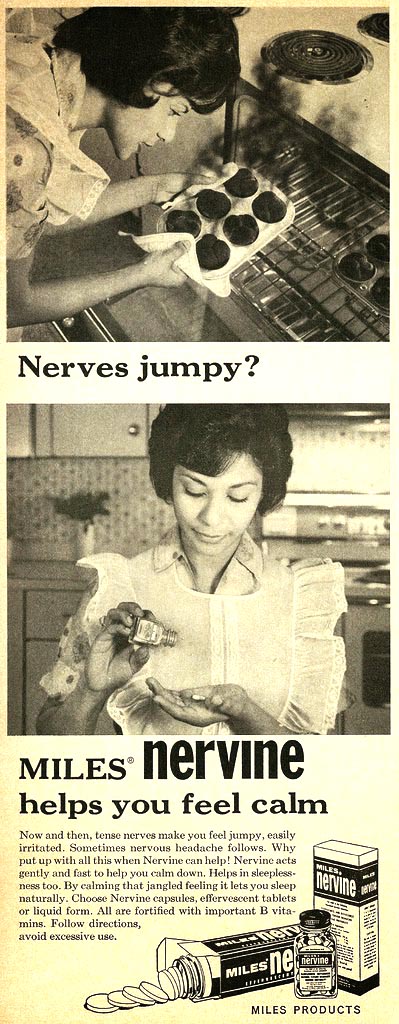

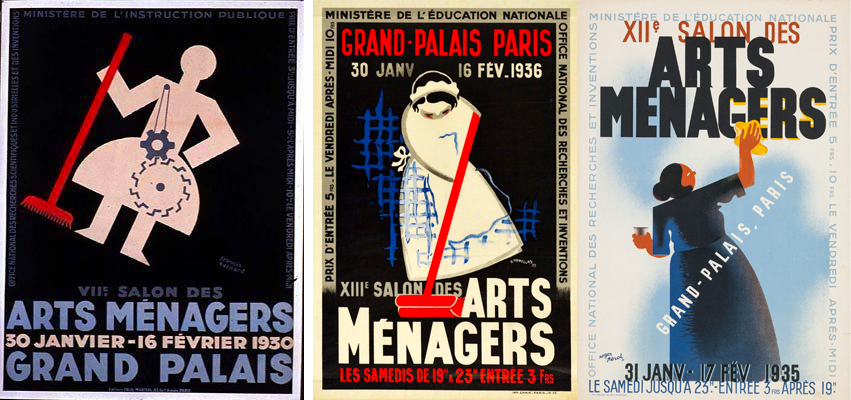

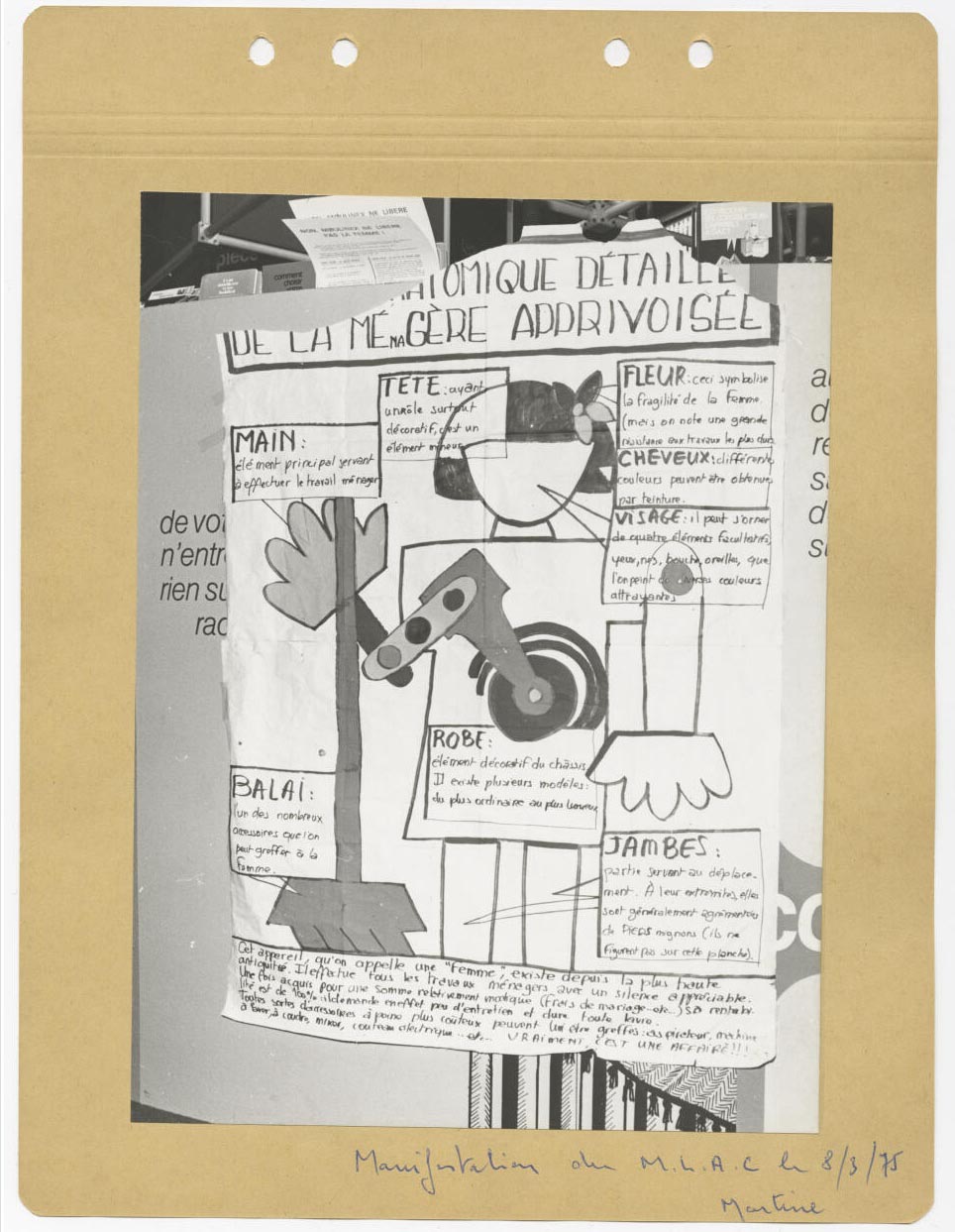

Retourner à ses confitures, à ses tartes, à ses tambouilles. Retourner à sa place, par opposition à vivre sa vie. Cʼest une représentation sans doute assez binaire de la condition des femmes que Brigitte Fontaine propose dans sa chanson «  Blanche-Neige  » sortie en 1968, et pourtant, cette dualité est assez emblématique du paysage culturel de son époque. Au début des années 1960, Betty Friedan publie aux États-Unis The Feminine Mystique (1963), ouvrage dans lequel elle décrit lʼexistence essentiellement domestique des femmes blanches bourgeoises étasuniennes. Son texte est une production clé dans la constitution dʼune conscience féministe spécifique aux années 1970, que lʼon désigne communément comme le féminisme de la seconde vague1. Ce mouvement politique sʼest donné pour programme la libération des femmes, en insistant sur deux points au moins : la critique de lʼassignation des femmes au foyer (qui les prive dʼune participation aux affaires publiques et de lʼaccès au marché du travail) ainsi que de lʼabsence dʼautonomie corporelle (opposée à la connaissance de son corps par le self-help et la gestion de la fertilité). Dans ce contexte, quitter la cuisine semble un acte rebelle et profondément politique (fig. 0.2), permettant aux femmes dʼentrer dans le champ économique capitaliste, mais aussi de quitter la sexualité normative du foyer pour prendre le contrôle de leurs corps et de leurs vies. Si ce programme remet en question les fondements du patriarcat, il a aussi produit son lot dʼangles morts, comme les autrices afroféministes ou lesbiennes lʼont rapidement montré. Elles ont sévèrement jugé lʼagenda monochrome et monofocal déployé par des féministes blanches dʼabord soucieuses dʼobtenir des droits équivalents à ceux de leurs homologues masculins et bourgeois, sans remettre profondément en cause les systèmes dʼoppression raciaux et économiques (pour ne citer quʼeux) qui traversent le champ social. Cʼest ainsi que bell hooks, en 1984, lit B. Friedan avec ironie, lui signalant que les femmes noires nʼont peut-être jamais souhaité se libérer de la cuisine et du foyer, et que leur libération ne repose pas sur lʼopposition aux hommes, noirs notamment, mais plutôt à leurs «  sÅ“urs  » blanches qui ne les ont jamais incluses que de biais dans un mouvement quʼelles envisageaient dʼabord comme le leur (2017[1984], 78).

Une lecture un peu rapide de ces événements pourrait nous inciter à penser que ce mouvement de fuite du foyer a été couronné de succès. Cʼest du reste la lecture proposée par un féminisme dʼÉtat (incarné notamment entre 2017 et 2020 par Marlène Schiappa en tant que secrétaire dʼÉtat chargée de lʼÉgalité entre les femmes et les hommes dans le gouvernement Philippe) qui se félicite souvent dʼune meilleure intégration des femmes dans la vie professionnelle, faisant du franchissement du «  plafond de verre  » lʼobjectif modeste et illusoire de son action. Aux États-Unis, cette rhétorique a été portée de manière particulièrement emblématique par Sheryl Sandberg, COO de Facebook (aujourdʼhui Meta) et autrice en 2013 de Lean In: Women, Work, and the Will to Lead, un ouvrage emblématique dʼune forme de féminisme adouci, qui prend acte de certaines limitations systématiques, mais prescrit surtout le courage individuel et lʼesprit dʼentreprise comme principaux remèdes à lʼoppression systémique. Là encore, bell hooks produit une critique étayée de lʼouvrage et propose de «  creuser plus profond  » (jusquʼaux racines des problèmes dʼinégalités) plutôt que de «  faire pression  »2 (2013). En 2019, le féminisme semble connaître une quatrième vague3 dans le sillage des mouvements #metoo (aux USA notamment) et #balancetonporc (en France). Lʼautonomie corporelle, précisément face aux agressions systémiques qui ciblent les femmes, semble être au centre des préoccupations, et rejoint un activisme LGBTQIA+ dont les intérêts sont convergents et parfois communs, notamment au sujet des droits des personnes trans.

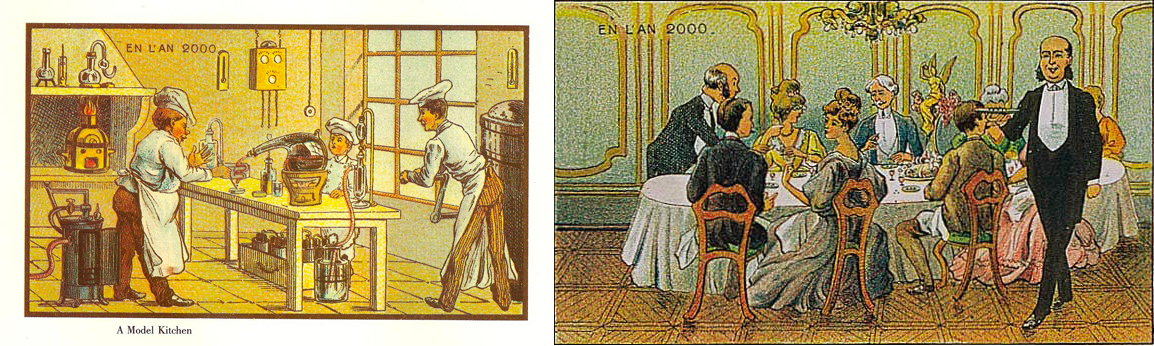

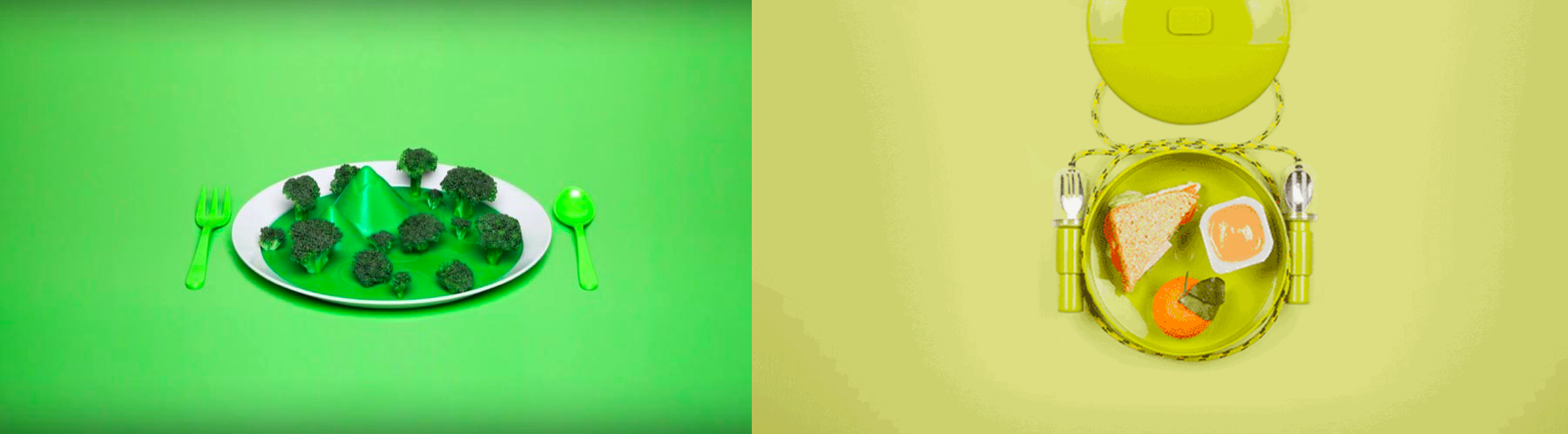

En résumé, si lʼégalité salariale entre hommes et femmes nʼest toujours pas une réalité4, lʼidée dʼune libération de lʼespace domestique peut sembler dans ce contexte quelque peu datée, sinon complètement hors-sujet. Lʼidée que les femmes peuvent et même doivent se réaliser par un travail rémunéré est devenue une composante dʼun féminisme entrepreneurial occidental, infusé par le concept anglophone dʼempowerment5 et qui nourrit des discours motivationnels visant à lʼindépendance et au succès financier, dans la lignée de S. Sandberg et de ses émules. Lʼidée quʼil faille se libérer de la domesticité, et de la cuisine où «  Bobonne  » prépare tartes et confitures pour son mari et ses enfants nʼest donc pas obsolète mais elle semble presque acquise, dès lors que la réussite féminine est contextualisée dans le marché du travail. Pourtant, en parallèle, le foyer semble retrouver quelque chose dʼun pouvoir dʼattraction dans la culture populaire. Sur les réseaux sociaux, les «  tutos  » de ménage et de décoration, ou encore les chaînes Youtube dédiées à la cuisine témoignent dʼun intérêt renouvelé pour la vie domestique, notamment en cuisine. Certaines femmes, loin de renoncer pour autant à la «  pression  » (lean in), en font même un plan de carrière, au risque de sʼattirer les foudres de commentatrices féministes qui y voient un geste réactionnaire. La célèbre journaliste Mona Chollet, connue pour ses ouvrages de vulgarisation de sujets proches du féminisme, nʼa ainsi pas de mots assez durs dans Chez soi (2015) pour critiquer Mimi Thorisson, riche Étasunienne qui réalise avec dévouement un programme féminin traditionaliste, en bloguant sur sa vie de château, ses allées et venues au marché, les soins prodigués à ses enfants ou encore la réalisation de mets délicats et photogéniques  fig. 0.3 : Mimi Thorrisson est une bloggueuse américaine née à Hong-Kong qui vit en France, dans le Médoc, d’où elle publie le blog Manger depuis 2010.. Tandis quʼelle regrette cette résurgence conservatrice, Mona Chollet avoue sa fascination et lʼinéluctable attraction quʼexercent sur elle les images dʼun foyer bien tenu, et dʼune femme qui, malgré le labeur domestique, est toujours impeccablement habillée et maquillée. Par ailleurs, la crise écologique globale dont lʼOccident semble finalement avoir pris conscience nous appelle à reconsidérer nos modes de vies, notamment ses dimensions dispendieuses, polluantes et toxiques. Les discours prônant un retour à la frugalité, le «  zéro déchet  », ou encore la «  sobriété heureuse  » entendent faire reconsidérer ses modes de consommations et plus globalement son style de vie à la population occidentale. Cʼest ainsi que, sitôt quittée, la cuisine semble regagner de son pouvoir dʼattraction, en tant que siège dʼune vie domestique heureuse et plus juste envers lʼenvironnement.

fig. 0.3 : Mimi Thorrisson est une bloggueuse américaine née à Hong-Kong qui vit en France, dans le Médoc, d’où elle publie le blog Manger depuis 2010.. Tandis quʼelle regrette cette résurgence conservatrice, Mona Chollet avoue sa fascination et lʼinéluctable attraction quʼexercent sur elle les images dʼun foyer bien tenu, et dʼune femme qui, malgré le labeur domestique, est toujours impeccablement habillée et maquillée. Par ailleurs, la crise écologique globale dont lʼOccident semble finalement avoir pris conscience nous appelle à reconsidérer nos modes de vies, notamment ses dimensions dispendieuses, polluantes et toxiques. Les discours prônant un retour à la frugalité, le «  zéro déchet  », ou encore la «  sobriété heureuse  » entendent faire reconsidérer ses modes de consommations et plus globalement son style de vie à la population occidentale. Cʼest ainsi que, sitôt quittée, la cuisine semble regagner de son pouvoir dʼattraction, en tant que siège dʼune vie domestique heureuse et plus juste envers lʼenvironnement.

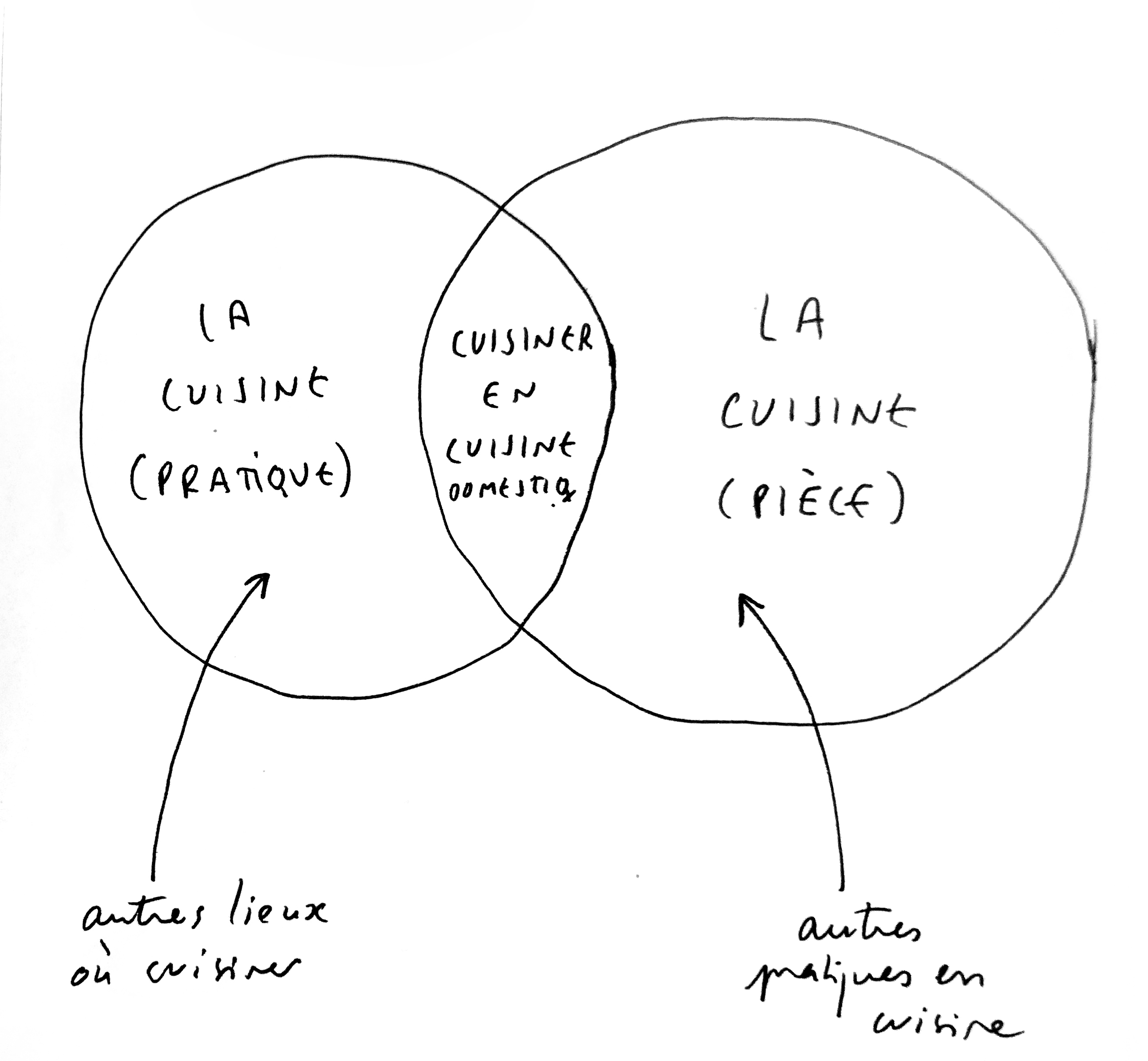

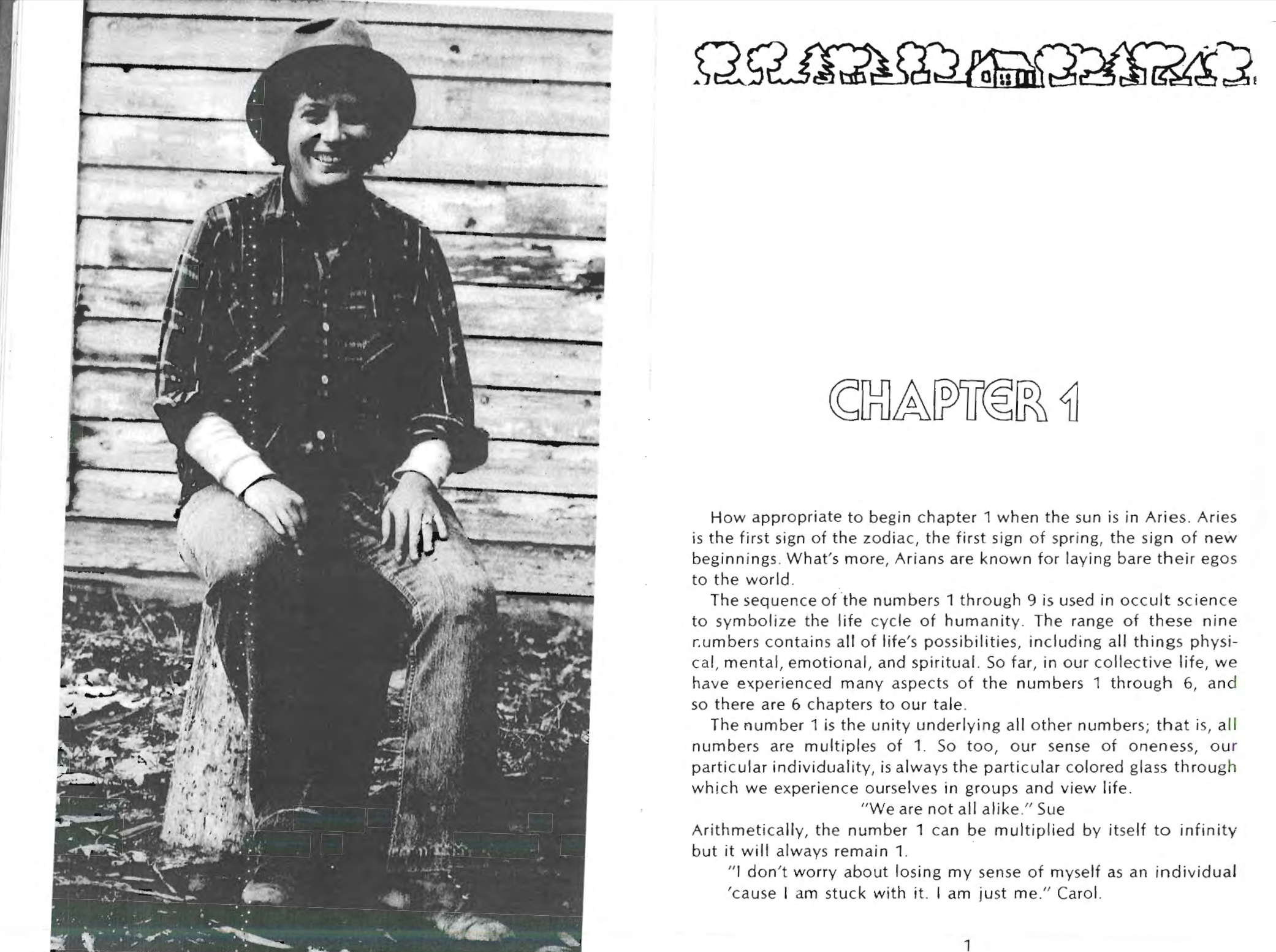

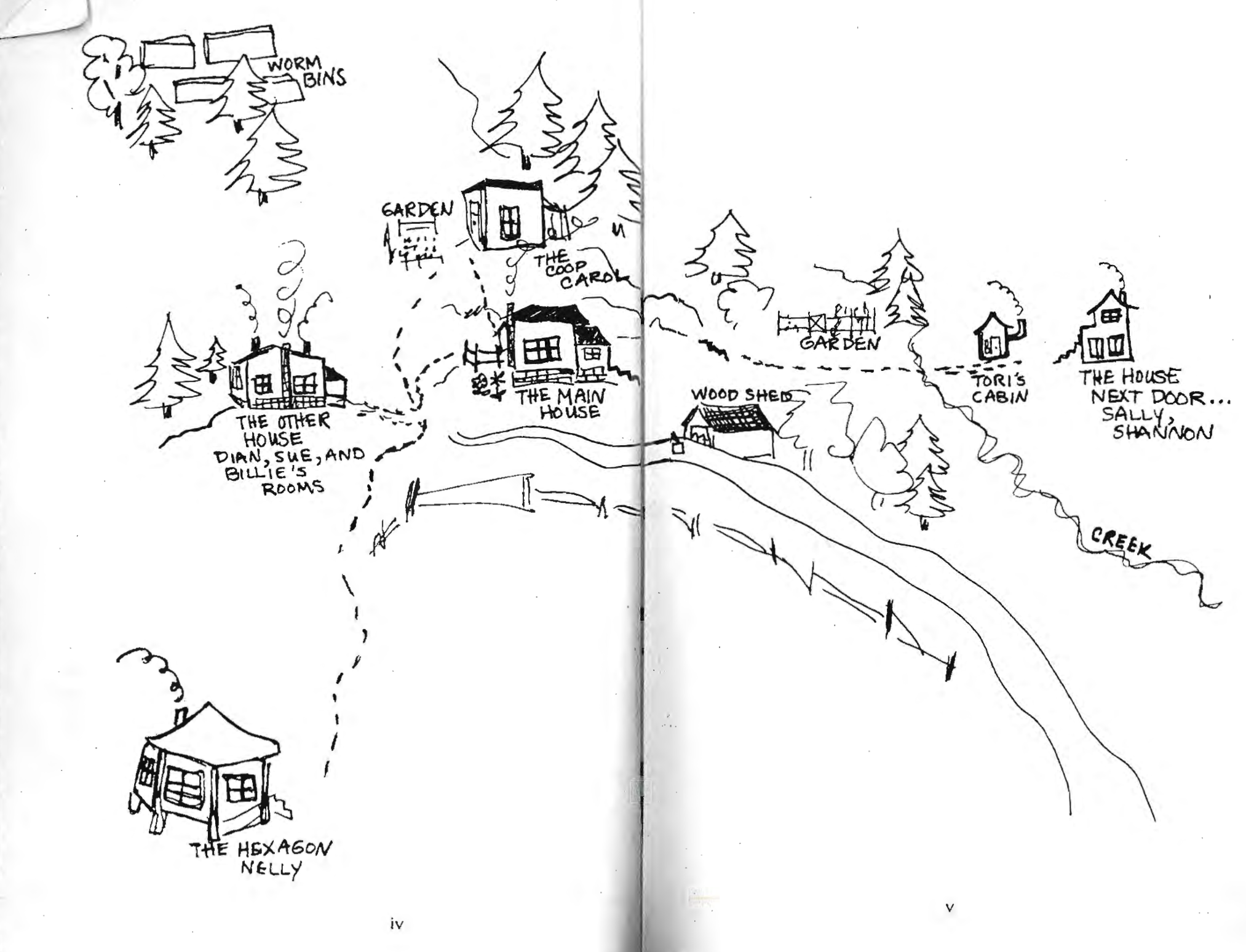

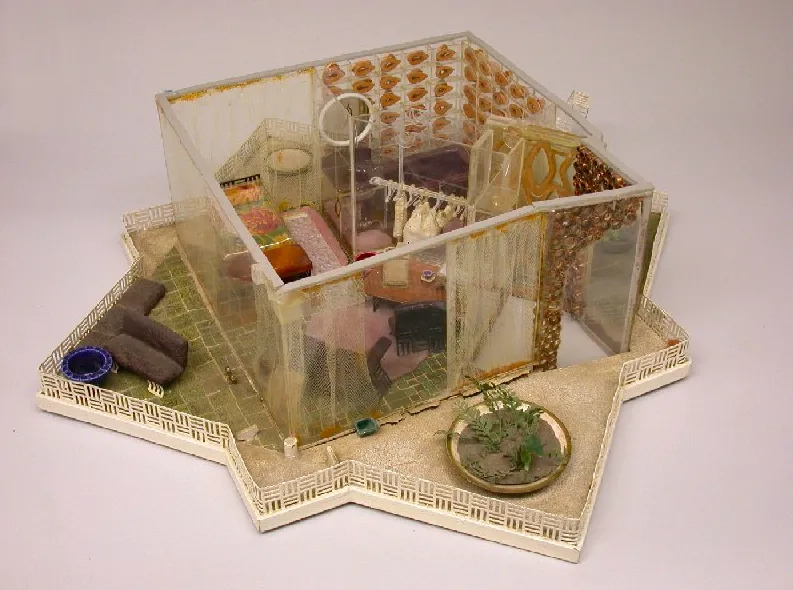

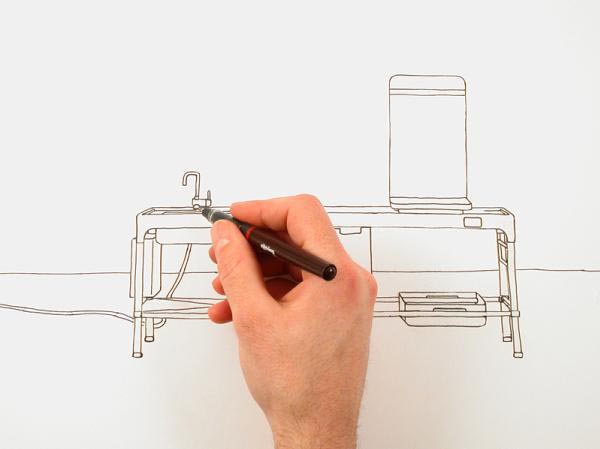

Ce paysage est brossé à gros traits ; esquisser le portrait des relations des occidentaux·ales avec leurs espaces domestiques est ambitieux et requiert un travail historique et théorique qui semble pour le moins titanesque, quand bien même on sʼintéresse plus spécifiquement à la cuisine, comme cʼest mon cas. On pourrait même abandonner lʼentreprise en écartant les observations précédentes, au profit dʼun pas de côté : à quoi bon encore parler de la cuisine ? Nʼest-elle pas une pièce obsolète, ou en tout cas secondaire, dans un monde occidental contemporain qui préfère les plats préparés, la livraison de mets par Deliveroo et les sorties au restaurant ? En somme, est-ce quʼil y a encore de la cuisine (dans le sens de pratique culinaire) dans la cuisine (dans le sens dʼespace domestique) ? Et sʼil se passe encore des choses en cuisine, peut-on vraiment leur prêter une dimension politique, comme Brigitte Fontaine préfère chevaucher sa moto à faire des confitures ? Ne serait-il pas tentant de déclarer cette opposition dépassée, et de changer de stratégie de lutte ? Ma décision de travailler sur la cuisine comme lieu éminemment conflictuel, paradoxal et politique ne tient pas uniquement de lʼenvie, même si ma passion pour la vie en cuisine nʼest pas étrangère au projet. Ces dernières années, jʼai collecté intuitivement des signes discrets, autant de petits cailloux qui tracent un chemin jusquʼà la cuisine. Cʼest en lisant la bande dessinée Les gens normaux (2013), qui raconte des parcours de vie et expériences de personnes LGBTQIA+6 que je rencontre Bénédicte, une femme trans qui compare son parcours de transition avec lʼéquipement dʼune cuisine.  fig. 0.4 : Dans la bande dessinée Les gens normaux (2013), la dessinatrice Audrey Spiry donne vie au récit de Bénédicte, femme trans qui compare son corps à l’aménagement d’une cuisine (p. 211). Le corps prend place dans lʼespace, mais il est aussi lui-même un espace, potentiellement une architecture, une maison, un logis. Comme un logis, le corps sʼaménage, se meuble, sʼagence : telle est la réalité contemporaine que Bénédicte traduit, faisant ainsi écho à la dimension plastique et éditable du corps soulignée par Paul B. Preciado dans Testo Junkie (2008). En tant que personne transmasculine, engagée, si lʼon tient à ce terme, dans une forme de transition, je suis frappé par cette comparaison, dʼautant plus quʼelle crée une tension vraiment poignante entre «  quitter la cuisine  » et «  ne pas la quitter  ». Se libérer, en tant que femme ou personne assignée femme, ce nʼest plus quitter un lieu en guise de mouvement libératoire ; cʼest faire de son corps le lieu, tâcher de lʼhabiter et de lʼéprouver. Lʼimportance de la cuisine ne tient pas uniquement à une métaphore, que lʼon pourrait dʼailleurs juger fortuite. La cuisine vient, revient, dès que lʼautonomie féminine et féministe est engagée ; non pas comme contre-modèle, mais comme espace où se rassembler, se soigner, prendre soin de soi.

fig. 0.4 : Dans la bande dessinée Les gens normaux (2013), la dessinatrice Audrey Spiry donne vie au récit de Bénédicte, femme trans qui compare son corps à l’aménagement d’une cuisine (p. 211). Le corps prend place dans lʼespace, mais il est aussi lui-même un espace, potentiellement une architecture, une maison, un logis. Comme un logis, le corps sʼaménage, se meuble, sʼagence : telle est la réalité contemporaine que Bénédicte traduit, faisant ainsi écho à la dimension plastique et éditable du corps soulignée par Paul B. Preciado dans Testo Junkie (2008). En tant que personne transmasculine, engagée, si lʼon tient à ce terme, dans une forme de transition, je suis frappé par cette comparaison, dʼautant plus quʼelle crée une tension vraiment poignante entre «  quitter la cuisine  » et «  ne pas la quitter  ». Se libérer, en tant que femme ou personne assignée femme, ce nʼest plus quitter un lieu en guise de mouvement libératoire ; cʼest faire de son corps le lieu, tâcher de lʼhabiter et de lʼéprouver. Lʼimportance de la cuisine ne tient pas uniquement à une métaphore, que lʼon pourrait dʼailleurs juger fortuite. La cuisine vient, revient, dès que lʼautonomie féminine et féministe est engagée ; non pas comme contre-modèle, mais comme espace où se rassembler, se soigner, prendre soin de soi.

fig. 0.5 : Le tarot de marseille se constitue entre autres de 22 arcanes majeures, numérotées de 0 à 21. La carte 9 (parfois numérotée 8), La Force, est ici représentée dans le Delta Enduring Tarot (2017), tarot militant, avec les traits d’une femme noire trans faisant la vaisselle.Après le dessin de la cuisine-corps de Bénédicte, cʼest dans un jeu de Tarot divinatoire militant7 (le Delta Enduring Tarot paru en 2017) que je rencontre lʼimage dʼune femme noire trans faisant la vaisselle8. Casque audio vissé sur les oreilles, elle ignore les «  haters  » qui se massent à la fenêtre avec leurs pancartes queerphobes9. Cette carte est celle de La Force, une carte qui, dans lʼeschatologie tarologique, peut représenter la force intérieure dʼune personne, mais aussi ses excès et leur déploiement excessif. Dans le traditionnel jeu de tarot Rider Waite-Smith, la Force est représentée par une femme blanche, qui caresse un lion si soumis quʼelle peut glisser la main dans sa gueule. Dans le tarot Delta, la Force est représentée comme résilience ; il ne sʼagit plus de dompter ses propres excès, mais de faire face à lʼhostilité et aux discriminations qui maillent lʼexpérience de nombreuses personnes minoritaires, et tout particulièrement des femmes noires trans10. Le texte qui décrit la carte sur le site Web du jeu est explicite :

fig. 0.5 : Le tarot de marseille se constitue entre autres de 22 arcanes majeures, numérotées de 0 à 21. La carte 9 (parfois numérotée 8), La Force, est ici représentée dans le Delta Enduring Tarot (2017), tarot militant, avec les traits d’une femme noire trans faisant la vaisselle.Après le dessin de la cuisine-corps de Bénédicte, cʼest dans un jeu de Tarot divinatoire militant7 (le Delta Enduring Tarot paru en 2017) que je rencontre lʼimage dʼune femme noire trans faisant la vaisselle8. Casque audio vissé sur les oreilles, elle ignore les «  haters  » qui se massent à la fenêtre avec leurs pancartes queerphobes9. Cette carte est celle de La Force, une carte qui, dans lʼeschatologie tarologique, peut représenter la force intérieure dʼune personne, mais aussi ses excès et leur déploiement excessif. Dans le traditionnel jeu de tarot Rider Waite-Smith, la Force est représentée par une femme blanche, qui caresse un lion si soumis quʼelle peut glisser la main dans sa gueule. Dans le tarot Delta, la Force est représentée comme résilience ; il ne sʼagit plus de dompter ses propres excès, mais de faire face à lʼhostilité et aux discriminations qui maillent lʼexpérience de nombreuses personnes minoritaires, et tout particulièrement des femmes noires trans10. Le texte qui décrit la carte sur le site Web du jeu est explicite :

Debout à son évier, une femme transgenre racisée lave sa vaisselle. Cʼest sa maison et elle en a fait un sanctuaire accueillant. Cʼest sa vaisselle, et elle la nettoie pour elle-même. Elle est consciente de la haine juste à sa fenêtre, du flot de bigoterie qui ne cesse de balayer le Sud […] Elle ne fuit pas. Elle survit et grandit11.

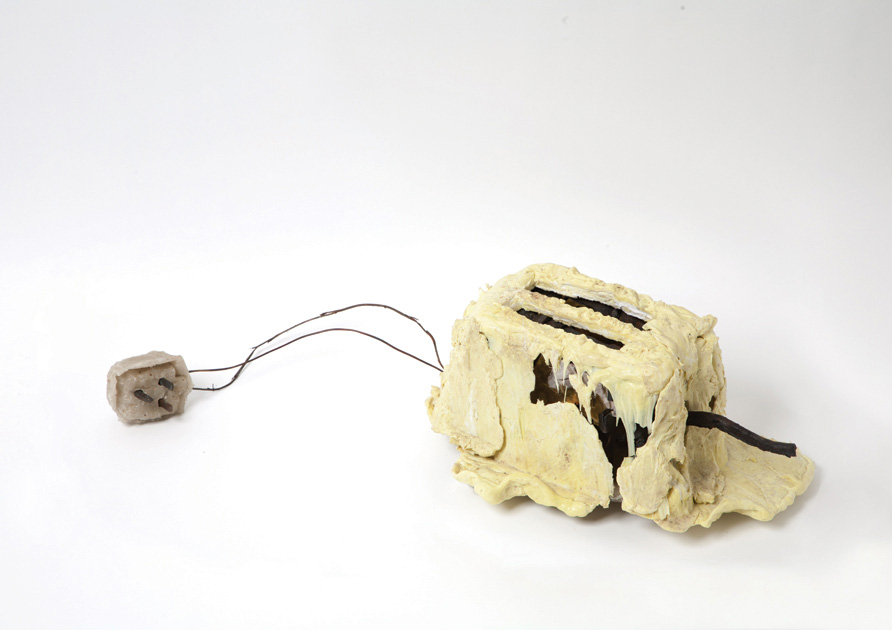

Corps-cuisine ou vaisselle en lutte : ce sont bien deux images, traduites graphiquement, qui incarnent une possible vision transféministe de la cuisine, capable de dépasser la dualité quitter/ne pas quitter pour véritablement investir ce lieu. Cette cuisine queer reste à définir, à décrire, à équiper, en somme. Quelles seraient sa notice, ses modes dʼemplois ? En 1984, lʼautrice afroféministe Audre Lorde comparait le patriarcat à un édifice, en insistant sur le fait que les «  outils du maître ne sauraient démolir la maison du maître  »12 (2018[1984], 16). Si, dans cette citation célèbre, elle fait plutôt référence aux outils intellectuels, et notamment linguistiques, qui autorisent cette démolition, la comparaison entre lʼentreprise politique et la déconstruction dʼun édifice me frappe. Elle montre lʼaspect politique de nos espaces, et la qualité profondément spatiale de la politique, dont sʼest depuis emparée la philosophe Sara Ahmed :

Lorsque nous parlons dʼ‹ hommes blancs ›, nous décrivons une institution. ‹ Hommes blancs › est une institution. En disant cela, que dis-je ? Une institution fait typiquement référence à une structure persistante ou à un mécanisme de lʼordre social qui gouverne le comportement dʼun ensemble dʼindividus dans une communauté donnée. Aussi, lorsque je dis que les ‹ hommes blancs › sont une institution, je ne me réfère pas seulement à ce qui a déjà été institué ou construit mais aux mécanismes qui assurent la persistance de cette structure. […] Ainsi, comment est-ce que ‹ hommes blancs › se bâtit, ou devient bâtiment ? Pensez-y. Un·e praticien·ne mʼa raconté comment ils nommaient les bâtiments dans son institution. Tous des hommes blancs morts, mʼa-t-elle dit. Nous nʼavons pas besoin des noms pour savoir comment les espaces sont organisés afin de recevoir certains corps. Nous nʼavons pas besoin des noms pour savoir pour quoi ou pour qui les bâtiments existent (2014b)13.

Ici, il est question des espaces de lʼinstitution académique que fréquente alors Sara Ahmed. Sa réflexion nous montre comment lʼagencement spatial au sens le plus large du terme -— qui va donc inclure plans, mais aussi matériaux, usages, représentations, signalétique et noms -—ne reflète pas seulement un ordre social mais le constitue, le fixe, lʼincarne, au point que le patriarcat est un bâtiment qui fait ordre social, plutôt quʼun ordre social comparable à un bâtiment.

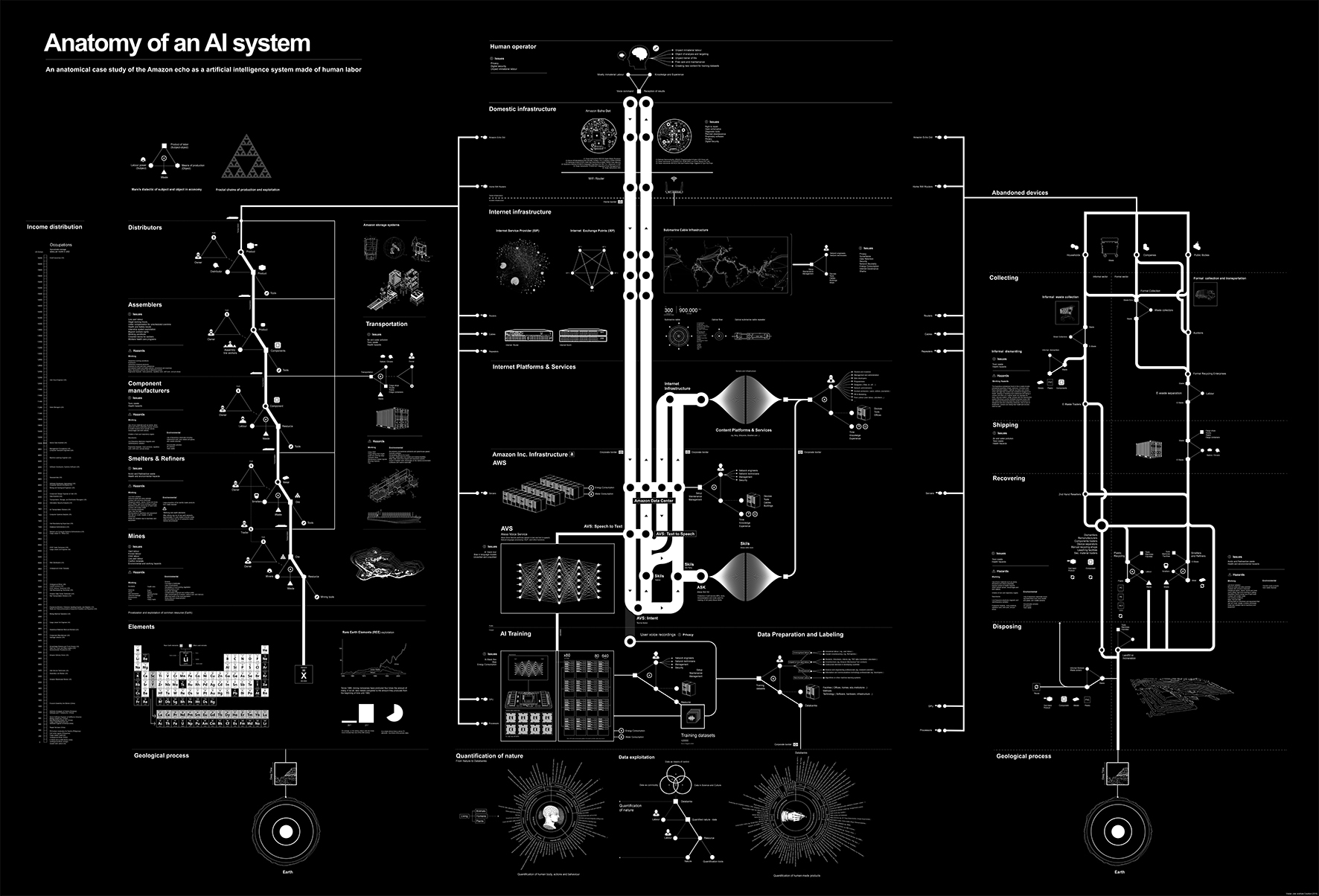

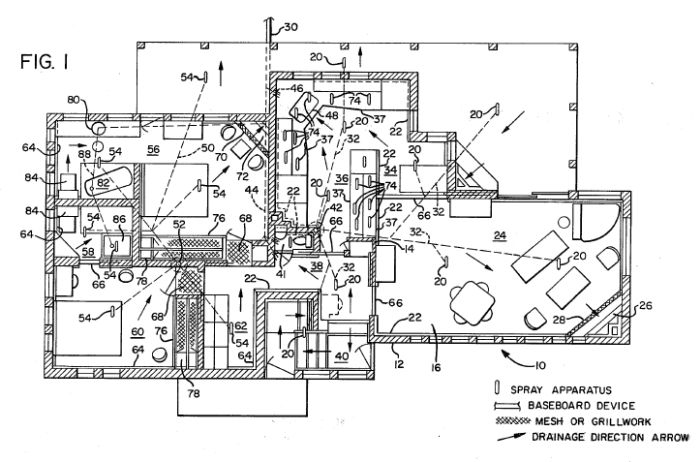

Penser lʼoppression en termes spatiaux, surtout en des termes aussi concrets que ceux de lʼarchitecture et du design est donc au fondement de ma proposition, qui vise, dans la lignée dʼAudre Lorde et Sara Ahmed notamment, de planifier la cuisine queer comme démantèlement des normes. Ce travail nécessite bien entendu un état des lieux, voire, puisque la question est spatiale, un plan ou une cartographie. De quel territoire la cuisine est-elle une annexe ? Comment penser lʼattachement des femmes à la cuisine et lʼespace domestique de manière critique et spatialisée ?

La question de la domesticité est tendue entre deux jeux de connotations : on trouve dʼabord celui, plutôt positif, attaché à lʼétymologie, qui déploie tout un imaginaire autour de la notion de la domus, concept central en architecture et en design. Un second pan, plus négatif, concerne lʼidée dʼune domestication, qui implique le fait de circonscrire, brider, dompter une nature initiale perçue comme excessive ou encore sauvage. Quand il est question d ʼhabiter, ces deux dimensions cohabitent souvent : la domus fait autant figure de refuge que de cage. Il existe toute une littérature du chez-soi qui vante, pour des raisons diverses, la nidification propre à l ʼespace privé. On la rencontre dès le XVIIIe siècle, avec le Voyage autour de ma chambre de Xavier De Maistre (1794). Ce siècle consacre déjà , avec le boudoir, un art de vivre en intérieur avant que la bourgeoisie européenne nʼen fasse une des pierres angulaires de sa culture à partir du XIXe siècle. La domus, et lʼhabiter quʼelle produit, sont indissociables dʼune valeur cristallisée par les arrangements : le confort. Ce concept complexe, que je ne peux investir en détail ici, relie «  lʼatmosphère de lʼintimité  » à un «  agencement bien précis des biens matériels  » (Maldonado 2016[1987], 24–25). La mention des biens de consommation, inévitable dès lors que je pense depuis la discipline du design, pourrait cependant me mener à condamner un peu vite une sphère domestique saturée par le capitalisme. Or, de Ivan Illich, pour qui habiter est un art (1994[1984]), à la «  chambre à soi  » de Virginia Woolf (1929), sans oublier le synthétique et populaire Chez Soi de la journaliste Mona Chollet, force est de constater que le confort, quʼil soit un idéal ou un accomplissement, est une partie constitutive de la politicité du logis. Cette dimension politique est étroitement reliée à lʼart : le confort dʼun espace à soi ou un «  recours à lʼantre  » (Chollet 2015, 37) est même une condition de possibilité de tout art, comme le pose mémorablement Virginia Woolf. Le peintre, pédagogue et designer Tomà s Maldonado théorise dans les années 1980 une «  dépendance réciproque  » entre «  dynamique de modernisation et généralisation du confort  » (2016[1987], 23). Pour lui, il existe un lien étroit entre hygiénisme et confort, puisque leurs principes sont des «  faiseurs dʼordre  ». Il importe donc de rappeler à quel point le projet moderne nʼest pas seulement un rêve de vitesse et de libération par la technologie. Ce rêve est possible parce quʼil sʼappuie sur lʼimaginaire jumeau dʼun intérieur douillet, préservé des affres de la révolution industrielle qui participe pourtant pleinement à sa fabrication. La domus est un nid et un organe de contrôle ; elle est aussi, comme le suggère lʼexpression «  chez-soi  », une unité de production de lʼindividu moderne compris comme personne (Maldonado 2016[1987], 24–25 ; Villela-Petit 1989).

De même, situer historiquement la domesticité nʼempêche nullement de considérer lʼaspect transhistorique (pour ne pas dire universel) de lʼhabiter chez les humains. Les deux approches sont nécessaires, quand bien même ma réflexion sʼemparera en priorité de la domesticité comme support et manifestation de la culture bourgeoise. James C. Scott pense le concept de domesticité à travers un large trajet historique dans son ouvrage Homo Domesticus (2019). Pour lui, le logis était un «  module dʼévolution  » (2019, 196), une «  concentration spécifique et sans précédent de champs labourés, de réserves de semences et de céréales, dʼindividus et dʼanimaux domestiques dont la coévolution entraînait des conséquences que personne nʼaurait pu prévoir  » (ibid.). Le travail de J. C. Scott permet de transférer la définition de la domesticité de lʼappréhension de ses effets (préservation ou enchaînement) à la conscience de son histoire et de ses conditions de possibilité, quand il déclare que son interprétation classique (les humains auraient cherché à tout prix à sortir du nomadisme) est inexacte. Ses travaux suggèrent également que le développement de pratiques et de cultures autour de lʼhabiter relève aussi, dans lʼhistoire humaine, dʼune vaste entreprise dʼauto-domestication. Le logis est donc tributaire de tiraillements et de lʼassociation paradoxale de valeurs ou de destinations. Expression de soi, il doit aussi servir la cellule familiale ; protecteur, il est enfermant et potentiellement aliénant ; fabrique de lʼintime, il est aussi, nécessairement, relié à des réseaux collectifs plus ou moins serrés et contraignants. Alessandro Mendini, designer, témoigne de ces ambivalences sur un mode poétique :

La maison a le sol visqueux comme le miel, les pieds sʼy attachent et on arrive plus à en sortir […]

La maison est le refuge hypocrite de ceux qui craignent les intempéries de la vie.

La maison est un corps étranger qui se substitue au corps de qui lʼhabite.

La maison est un cercle vicieux qui nʼexiste pas sans un trousseau de clés.

La maison est un entrepôt où sʼaccumulent des meubles et des résidus inutiles […]

La maison est une île obtuse dʼhéritiers […]

La maison nʼest pas un lieu pur parce quʼelle émet par trop de trous nos excréments […]

La maison a toujours ce vice dʼêtre meublée […]

La maison est un lieu dʼordre parce quʼelle a un lavabo, une poubelle, un fer à repasser et une boîte de tomates pelées. (2014[1979], 213–14)

Je coupe cette énumération pour nʼen retenir que quelques points saillants. Ce que la maison a de pur, elle le crée par un lien fort et essentiel à lʼimpureté. Ce que la maison a de familial, elle le doit aux pratiques bourgeoises de lʼhéritage et de la propriété privée. Le texte, par sa forme même (une liste), traduit lʼaccumulation qui traverse la vie domestique. Dans la domus, on amasse autant quʼon nidifie, et on nidifie sans doute dʼautant plus quʼon amasse. Ce phénomène appelle une mise en ordre, et ici les valeurs «   faiseur[ses] dʼordre  » de Maldonado font écho au «  lieu dʼordre  » de Mendini. La domus accueille à condition dʼordonner.

Mon projet consiste à fournir une boussole critique susceptible dʼaccompagner le développement dʼun programme dʼautonomie en cuisine par le design. Cette ambition nʼest réalisable quʼà la condition de questionner les binarités qui polarisent fortement la pensée et lʼenferment potentiellement dans des jeux dʼopposition stricts, comme dehors/dedans, accueillant/aliénant, sédentaire/nomade, etc. Jʼaurai ainsi à cÅ“ur, tandis que jʼhistoriciserai la cuisine dans ce propos liminaire, de lʼinscrire dans une conception volontairement hétérogène, complexe et éclatée de la domesticité. Classe, race, genre et validité constituent des champs de force qui traversent la notion de la domesticité et ses incarnations. Ainsi, historiquement, le «  module dʼévolution  » (Scott 2019, 196) de la domus occidentale a muté vers son incarnation bourgeoise au XIXe siècle, devenant le support dʼune séparation régulatrice entre intérieur et extérieur qui en recouvre dʼautres (bourgeois/ouvrier, propre/sale, promiscuité/virginité). Cette séparation nʼimplique pas une imperméabilité complète des espaces mais, au contraire, de multiples passages qui sont régulés par lʼespace lui-même et ses zones de porosité (portes, fenêtres, cour, escaliers) comme par des agents identifiables, tel·les les domestiques, avant que cette fonction ne soit complètement assignée à «  lʼange du logis  » pour des classes bourgeoises recourant de plus en plus rarement à lʼaide salariée. Je reviendrai sur les mutations historiques successives qui ont conduit à ces incarnations, en tâchant de ne jamais associer trop strictement un modèle à une période historique.

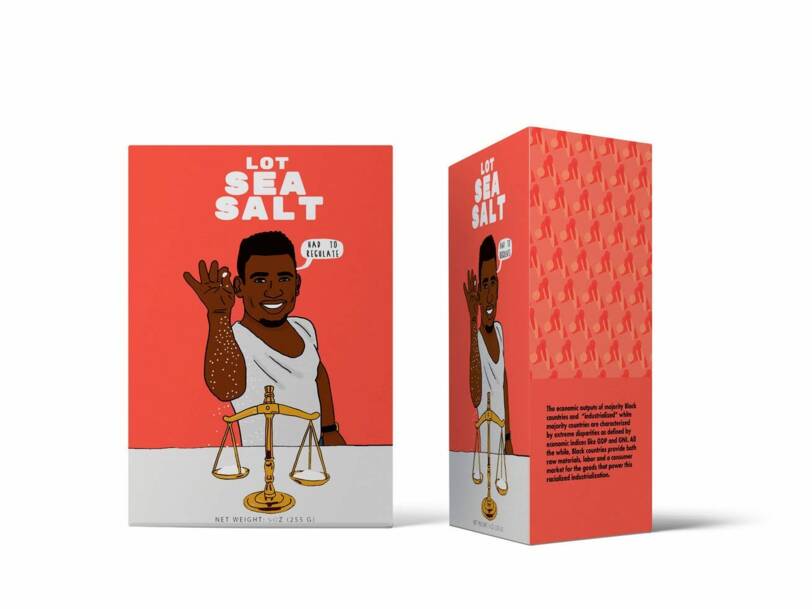

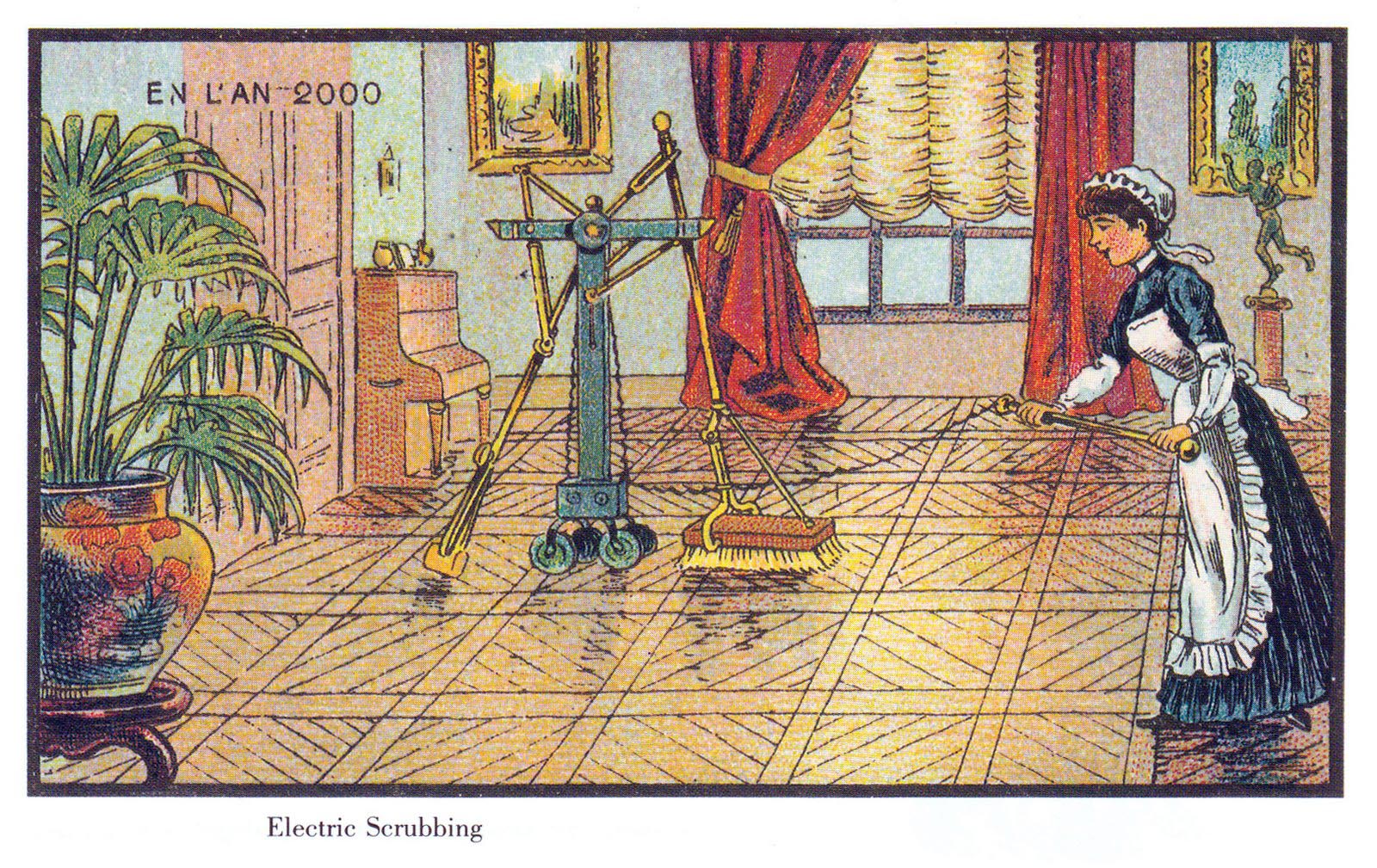

La nature contractuelle (cʼest-à -dire, qui se négocie) de la domesticité, ainsi que les éléments contextuels de J. C. Scott, me conduisent à formuler une observation apparemment banale, en réalité importante : la domesticité domestique. En étant conçue, installée, reproduite à travers des dispositifs aussi variés que la maison de banlieue, le balai ou le nain de jardin, elle est dʼabord un processus qui fabrique son dehors, son envers, son ennemi. Ici surgit la dimension raciale de la domesticité. Cʼest parce que la domestique racisée porte un tablier que la maîtresse de maison peut sʼen passer.  fig. 0.6 : Dans La noire de… (1966), Ousmane Sembène raconte l’histoire de Diouana, venue de Dakar à Paris pour continuer après l’été à être la baby-sitter d’une famille française connue au Sénégal. Je reviens sur ce film dans le chapitre III. Pendant que la domestique sʼoccupe de lʼentretien de la domus, en faisant sols et poussières, la domus produit la domestique comme subalterne, à lʼidentité recomposée ou effacée15. La colonialité repose en effet sur la constitution dʼun Autre qui révèle, par un effet de miroir, les qualités du maître (Hill Collins 1990, 68–70). Ainsi, la domestication du domestique racisé présuppose un état de sauvagerie préalable, appelé à être régulé par la domus et irrigué par les qualités civilisées du maître (qui est quant à lui naturellement civilisé). Enfin, des dynamiques genrées traversent le logis. La boniche est à la maison parce quʼelle est une femme, et la maison en retour participe de la fabrique de sa féminité : en cela, le logis est un sceau autant quʼune cage. Nous verrons comment le soin et la propreté de la maison (littérale, une maison sans taches ni poussière) recoupe la propreté symbolique de lʼépouse, matérialisée par le soin que la boniche apportera à sa propre apparence. En somme, même si je me dois encore de faire plus complètement cette démonstration, il apparaît quʼen Occident, féminité, blancheur et bourgeoisie sont coproduits par le dispositif de lʼhabitat individuel. Ce sont bien ces trois axes, race, classe, genre, qui animent la production de la domesticité, mais parfois de manière contradictoire ou conflictuelle.

fig. 0.6 : Dans La noire de… (1966), Ousmane Sembène raconte l’histoire de Diouana, venue de Dakar à Paris pour continuer après l’été à être la baby-sitter d’une famille française connue au Sénégal. Je reviens sur ce film dans le chapitre III. Pendant que la domestique sʼoccupe de lʼentretien de la domus, en faisant sols et poussières, la domus produit la domestique comme subalterne, à lʼidentité recomposée ou effacée15. La colonialité repose en effet sur la constitution dʼun Autre qui révèle, par un effet de miroir, les qualités du maître (Hill Collins 1990, 68–70). Ainsi, la domestication du domestique racisé présuppose un état de sauvagerie préalable, appelé à être régulé par la domus et irrigué par les qualités civilisées du maître (qui est quant à lui naturellement civilisé). Enfin, des dynamiques genrées traversent le logis. La boniche est à la maison parce quʼelle est une femme, et la maison en retour participe de la fabrique de sa féminité : en cela, le logis est un sceau autant quʼune cage. Nous verrons comment le soin et la propreté de la maison (littérale, une maison sans taches ni poussière) recoupe la propreté symbolique de lʼépouse, matérialisée par le soin que la boniche apportera à sa propre apparence. En somme, même si je me dois encore de faire plus complètement cette démonstration, il apparaît quʼen Occident, féminité, blancheur et bourgeoisie sont coproduits par le dispositif de lʼhabitat individuel. Ce sont bien ces trois axes, race, classe, genre, qui animent la production de la domesticité, mais parfois de manière contradictoire ou conflictuelle.

Une telle analyse, si elle rend visibles des valeurs trop souvent oubliées dans la représentation éternelle et anhistorique du logis, provoque potentiellement un effet de désincarnation de lʼespace considéré. Si la domus émerge comme production de valeurs, elle ne sʼy résume pas : elle est un «  grand[/] objet[/] indispensable[/]  » (Mendini 2014[2000], 442) aux caractéristiques matérielles, concrètes. Dire que la domus repose sur la matérialisation de rapports de race, de classe, de genre et de validité ne doit pas nous faire perdre de vue la dimension proprement matérielle du logis. Une maison, ce sont des murs ; des canalisations ; des tuiles et un tableau électrique ; des rideaux et le tout à lʼégout -— et beaucoup dʼautres choses encore. Pour mʼextraire de lʼornière binaire qui séparerait une approche théorique, de celle, incarnée, du designer, je suis donc lʼincitation du théoricien de lʼarchitecture Hilde Heynen qui, dans lʼintroduction de Negotiating Domesticity (2005), nous signale que les schémas genrés sont «  sédimentés  » dans lʼarchitecture (13). Pour mieux comprendre la cuisine comme champ de force, nous allons la replacer dans le contexte des cultures domestiques : et ce sont bien ces multiples couches de sens dont nous analyserons la superposition et le tressage. Des valeurs, des murs ; il ne faudrait pas oublier les usages, ces gestes et habitus que le design sʼattache à couler dans ses dispositifs. Lʼanthropologue Mary Douglas envisage ainsi la nature contractuelle de la domus, mais en la saisissant comme la somme des interactions entre les habitant·es dʼune unité de vie, comme «  un motif dʼactes réguliers  »16 (1991, 287). Ce qui se négocie, avant les valeurs ou les rapports dʼoppression, ce sont les détails de lʼassise autour de la table ; le choix des mets en fonction des goà »ts et dégoà »ts individuels, le temps que chacun·e met à manger et, directement en relation avec lʼéconomie générale du foyer, le temps de parole. M. Douglas met à mal lʼidée dʼun foyer, doux foyer (home, sweet home) en soulignant les extraordinaires rapports de contrainte et de censure qui en régulent le fonctionnement, pour observer finalement que le home est «  souvent absurde, et souvent cruel 17 » (305). Il existe donc une trinomie entre corps, murs et valeurs à rassembler dans mon approche de la domesticité. Je questionnerai leurs usages pour comprendre comment ils sont reliés.

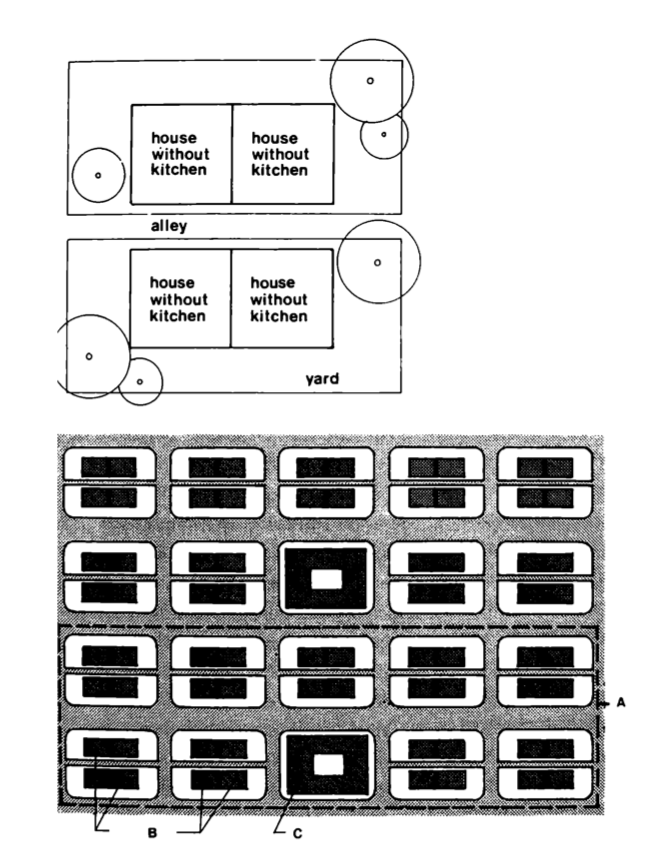

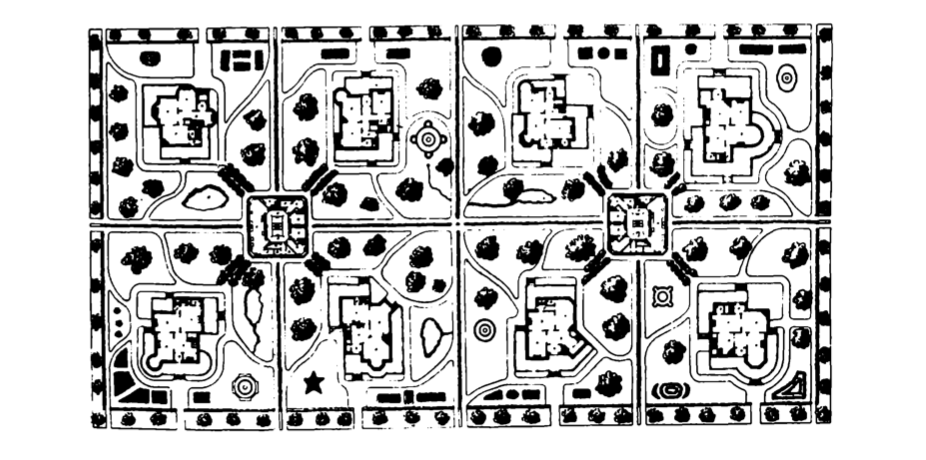

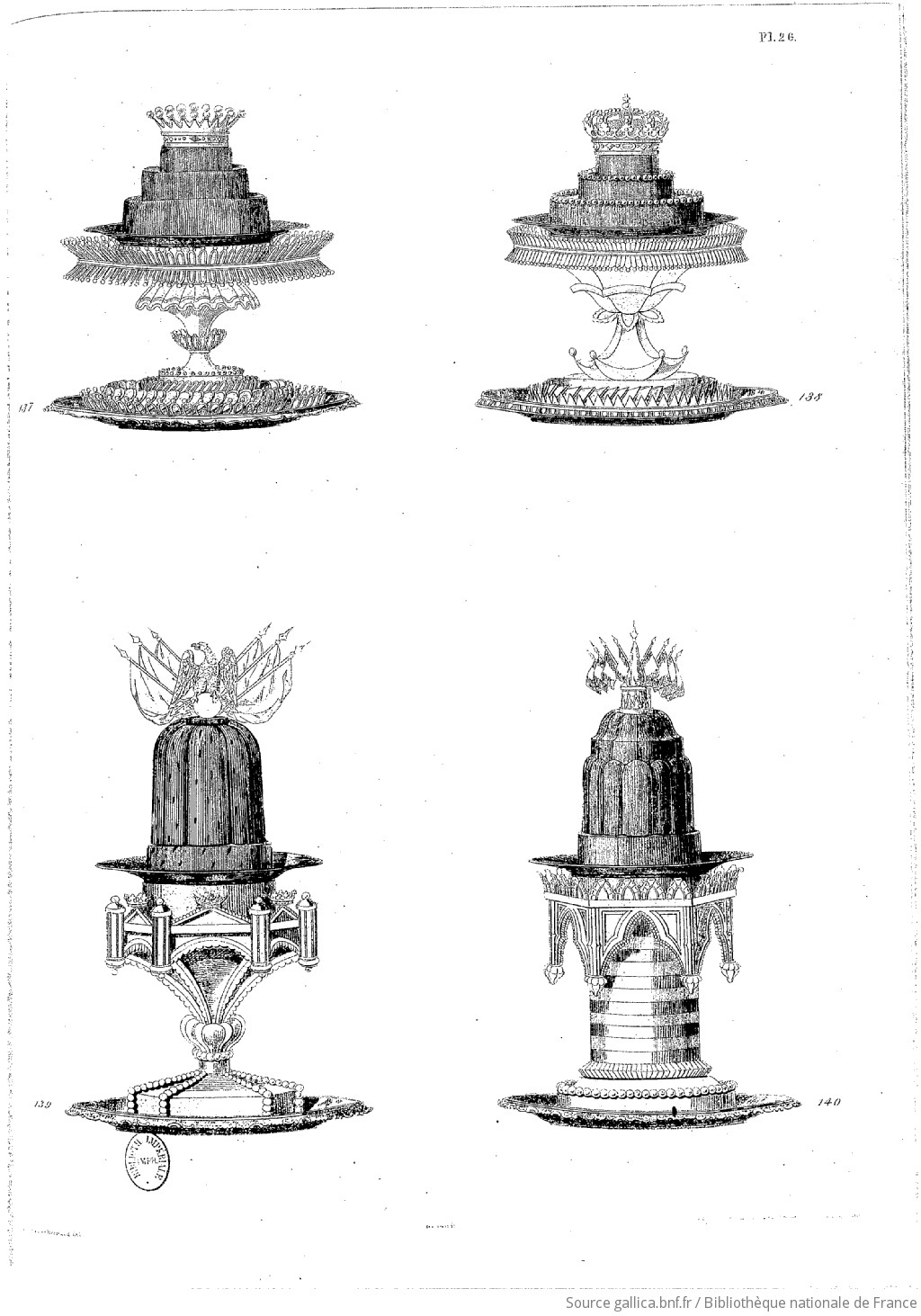

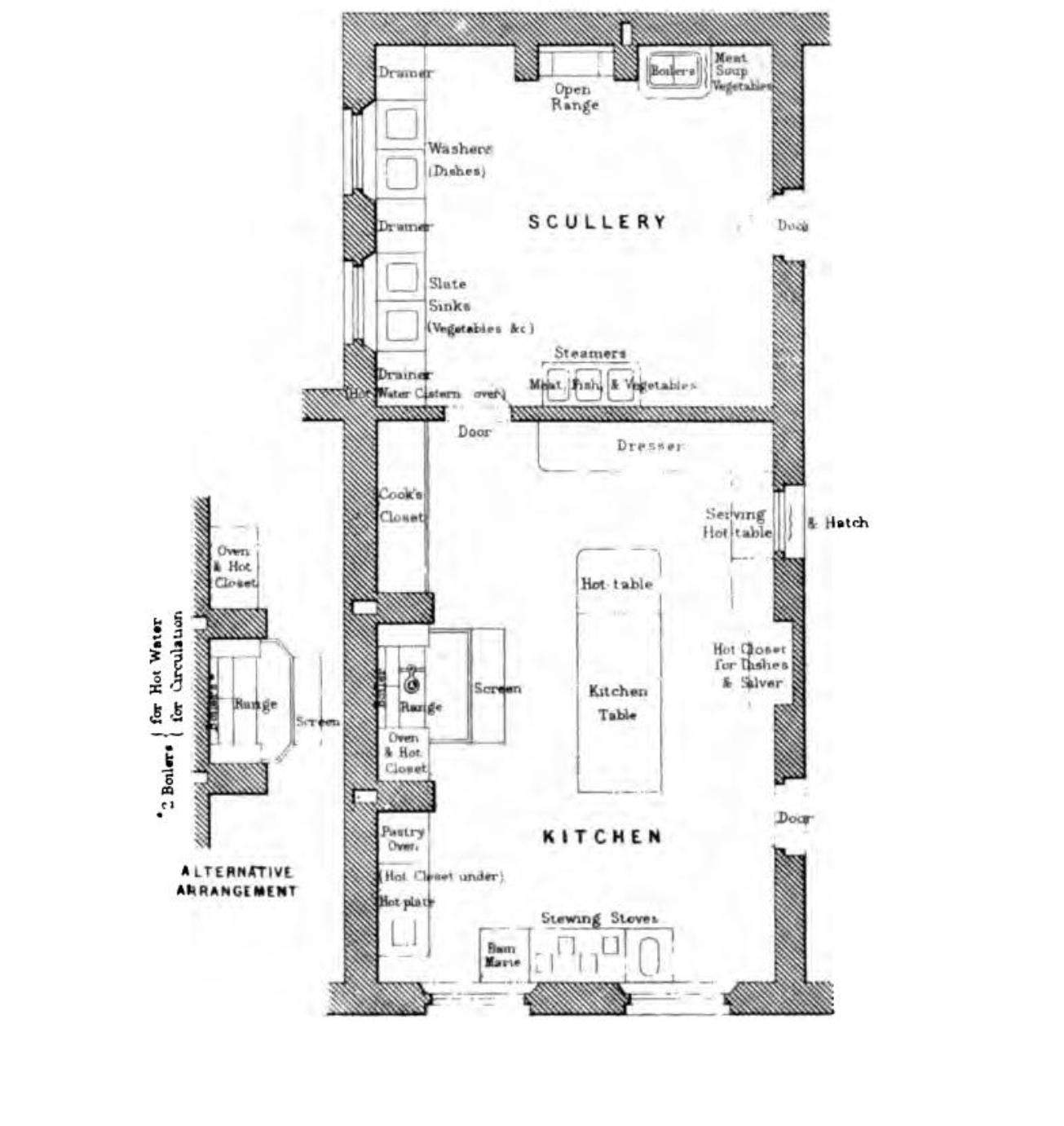

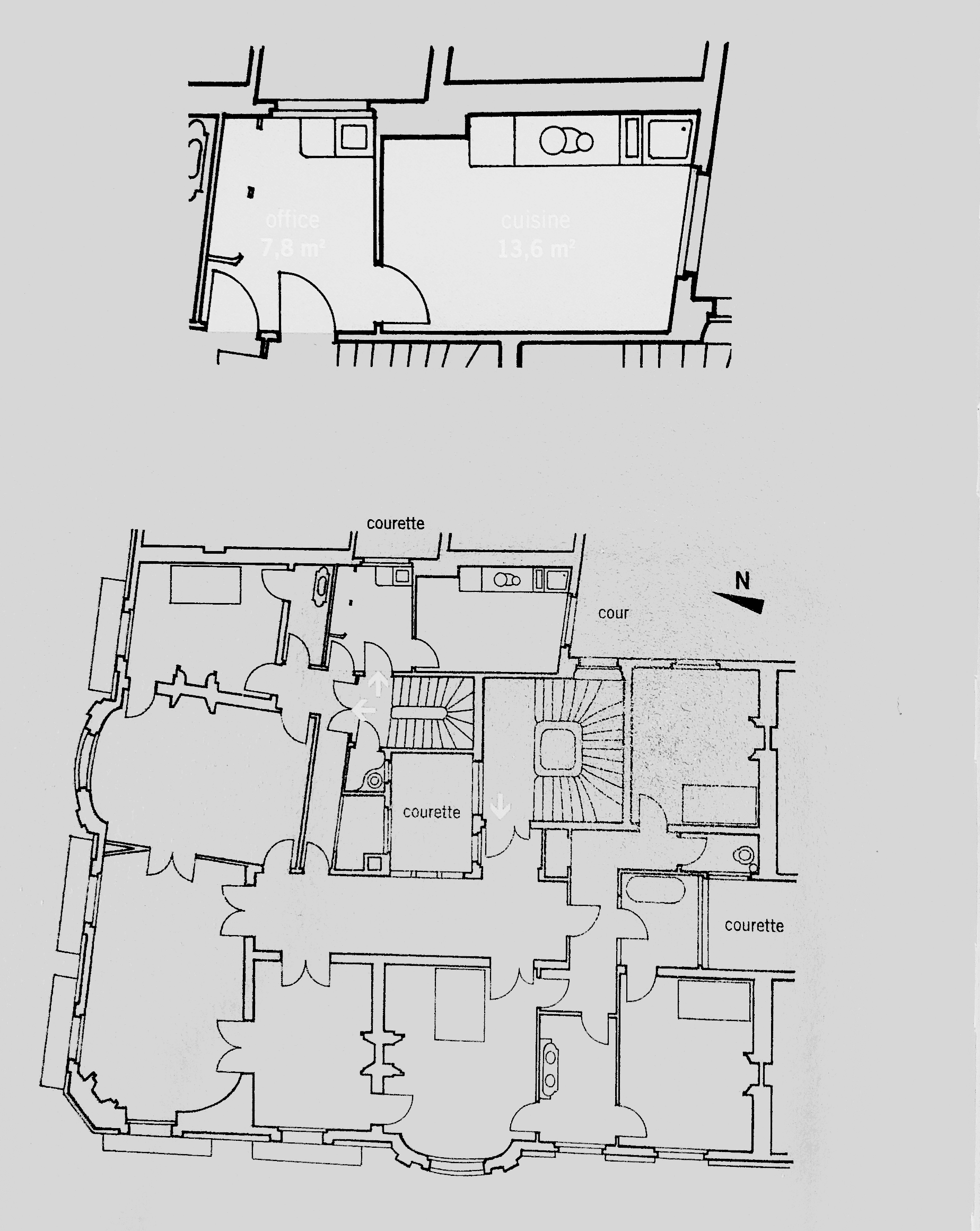

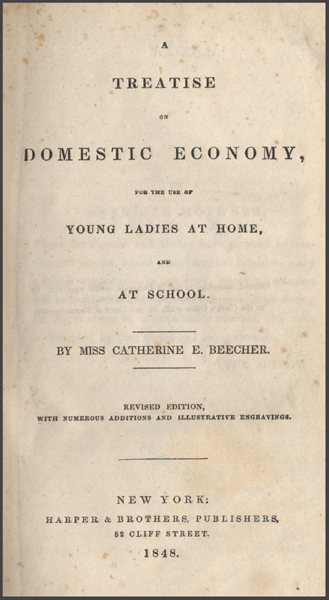

Lʼarchitecture, avant le design, sʼest imposée au cours de lʼHistoire comme lʼart dʼhabiter. Dʼabord réservée aux bâtiments royaux et aristocratiques, lʼâge classique (pour parler comme Foucault dans Les mots et les choses, 1966) lʼa vue sʼappliquer à la régulation sociale (hôpitaux, asiles) et stratégique (casernes et bâtiments dʼusage militaire), avant de porter le projet moderne dʼun habitat incarnant les utopies sociales du début du XIXe et du début du XXe siècle, notamment le Existenzminimum cher au Bauhaus (Brunet & Geel 2022, 65). Lʼarchitecte est dʼabord au coude à coude avec les ingénieurs dont la pratique émerge en Occident au XVIIIe siècle, avant dʼentrer en négociation avec læ designer, figure plus tardive dont la pratique, dérivée des arts décoratifs, sʼimpose comme une discipline à part entière, successivement cristallisée par les mouvements Arts & Crafts, De Stijl, et le Bauhaus entre 1880 et 1940. Læ designer ne pense pas seulement le bâti, mais investit la relation à lʼhabitat, les gestes et les ambiances qui sʼaniment dans la «  boîte  » du logis. Pour certains (comme Adolf Loos), le design naissant du début du XXe siècle doit rompre en partie avec la tradition des arts décoratifs et leur ornement en excès. Tandis que le mouvement Arts & Crafts prône encore lʼinvestissement de lʼartisanat pour renouveler le langage décoratif, en rupture avec la culture industrielle émergente, le projet moderniste formulé quelques dizaines dʼannées plus tard impose de refuser le goà »t de lʼhabillage et du décor, porté par un «  goà »t de la forme type  » (Leymonerie 2016, 26). Dans son célèbre Ornement et Crime (1908), lʼarchitecte viennois Adolf Loos affirme que «  plus la culture est médiocre, plus lʼornement est apparent  »18 (2015[1908], 94). Henry Van De Velde, peut-être plus nuancé, imagine un ornement rationalisé, porté par la pureté de la ligne et accompli grâce à un usage fonctionnaliste des formes propres à lʼindustrie.  fig. 0.7 : Dans cette célèbre caricature de Karl Arnold diffusée dans le périodique allemand Implicissimus (1914), on découvre Henry Van De Velde proposant sa chaise dessinée, Muthesius et le type moderniste, et enfin l’artisan et sa chaise au dessin traditionnel, ponctuellement vu comme trop encombré et représentatif des excès décoratifs dans le modernisme doit libérer les usager.e.s. Si la tension entre ornement et fonctionnalisme a largement été documentée par les historien·nes du design, la dimension genrée de la moralisation du décor est moins souvent mentionnée, et très souvent absente des cours dʼhistoire du design19. Lʼouvrage dirigé par les théoricien·nes de lʼarchitecture Hilde Heynen et Gülsüm Baydar permet de retracer lʼhistoire du rejet de lʼornement, qui peut être compris comme un geste purgatif vis-à -vis de lʼordre du Second Empire, de la bourgeoisie, du capitalisme industriel encore naissant, et enfin du féminin. Adolf Loos définit le «  sujet accompli  » comme ayant rejeté lʼimpasse morale et esthétique de lʼornement, et en tire les conséquences qui sʼimposent pour lʼensemble de la gente féminine :

fig. 0.7 : Dans cette célèbre caricature de Karl Arnold diffusée dans le périodique allemand Implicissimus (1914), on découvre Henry Van De Velde proposant sa chaise dessinée, Muthesius et le type moderniste, et enfin l’artisan et sa chaise au dessin traditionnel, ponctuellement vu comme trop encombré et représentatif des excès décoratifs dans le modernisme doit libérer les usager.e.s. Si la tension entre ornement et fonctionnalisme a largement été documentée par les historien·nes du design, la dimension genrée de la moralisation du décor est moins souvent mentionnée, et très souvent absente des cours dʼhistoire du design19. Lʼouvrage dirigé par les théoricien·nes de lʼarchitecture Hilde Heynen et Gülsüm Baydar permet de retracer lʼhistoire du rejet de lʼornement, qui peut être compris comme un geste purgatif vis-à -vis de lʼordre du Second Empire, de la bourgeoisie, du capitalisme industriel encore naissant, et enfin du féminin. Adolf Loos définit le «  sujet accompli  » comme ayant rejeté lʼimpasse morale et esthétique de lʼornement, et en tire les conséquences qui sʼimposent pour lʼensemble de la gente féminine :

Les vêtements des femmes diffèrent en apparence de ceux des hommes, de par leur préférence pour des effets ornementaux et colorés, et la longue jupe qui couvrent complètement les jambes de la femme. Ces deux éléments suffisent à montrer que les femmes sont restées très en retard dans leur développement ces derniers siècles (2019[1898], 94–95)20.

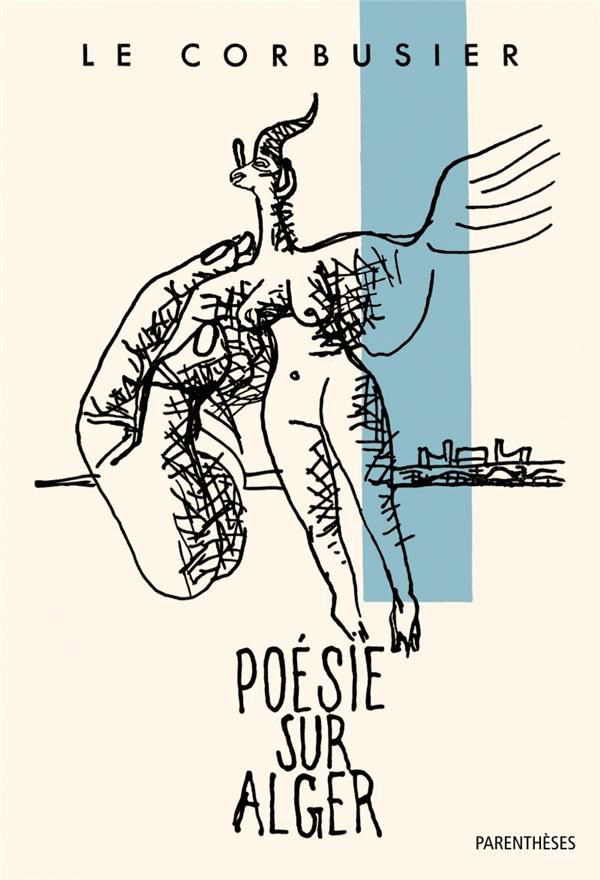

Si les femmes ne sont pas le problème des architectes-auteurs qui pensent la modernité, elles font inévitablement leur apparition dans leurs discours, quoique parfois en creux, pour incarner la dimension sensible, sentimentale et in fine, de mauvais goà »t de lʼhumanité. Lʼarchitecte Bruno Taut observe que les femmes sʼenveloppent dans leur maison comme dans un cocon ; il en déduit quʼune architecture rationnelle peut les libérer des excès kitsch du décor (Van Herck 2005, 128). Le Corbusier republie après-guerre Ornement et Crime dans la revue LʼEsprit Nouveau (Ayvazova 2018, 99) et appelle de ses vÅ“ux un fonctionnalisme destiné à purifier les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Si, dans lʼessai LʼArt décoratif dʼaujourdʼhui (1925), il parle généralement des «  nerfs deÌtraqueÌs dʼapreÌ€s guerre  » (Le Corbusier 1980[1925], 99 ; Ayvazova 2018, 99) quʼune architecture raisonnée peut apaiser, il nʼhésite pas ailleurs à parler dʼune «  hystérie sentimentale  » (Le Corbusier 1923, 196 ; Van Herck 2005, 124) -— le terme hystérie ne laissant aucun doute sur la dimension féminine de ces crises de nerfs dʼaprès-guerre. En 1998, le sociologue Pierre Bourdieu évoque cette dimension genrée du goà »t lié à certains espaces, quand il oppose «  cuirs […] meubles lourds, anguleux et de couleur sombre  » signes de virilité aux «  espaces dits ‹ féminins ›  » et leurs «  couleurs mièvres […] bibelots […] dentelles [et] rubans  » (2002[1998], 83).

Irrigué par le projet moderne du début du XXe siècle, entre industrie et utopie, ce design qui se donne pour objectif de concevoir les intérieurs sobres et moraux de lʼhomme nouveau crée aussi un paradoxe. La domus est historiquement le territoire de lʼange de maison21 et il nʼest pas question que ce dernier sʼinvite dans les domaines masculins de lʼespace urbain ou de lʼentreprise. La boniche est assignée à lʼespace domestique qui est alors sans cesse menacé de basculer dans la féminité de son occupante. Ce paradoxe, si cʼen est bien un, est tout à lʼavantage des hommes architectes qui sʼoctroient par là même le privilège de concevoir des espaces dans lesquels ils vivent, passent peut-être, mais ne travaillent pas. En somme, pour les hommes : lʼaménagement ; pour les femmes : le ménage. Au-delà du bon mot, on retrouve encore avec le mot «  ménage  » une notion rassemblant le lieu (lʼusage médiéval de maisnage), lʼactivité de gestion dudit lieu, et plus généralement lʼidée transversale de soin (ménager sa monture)22.

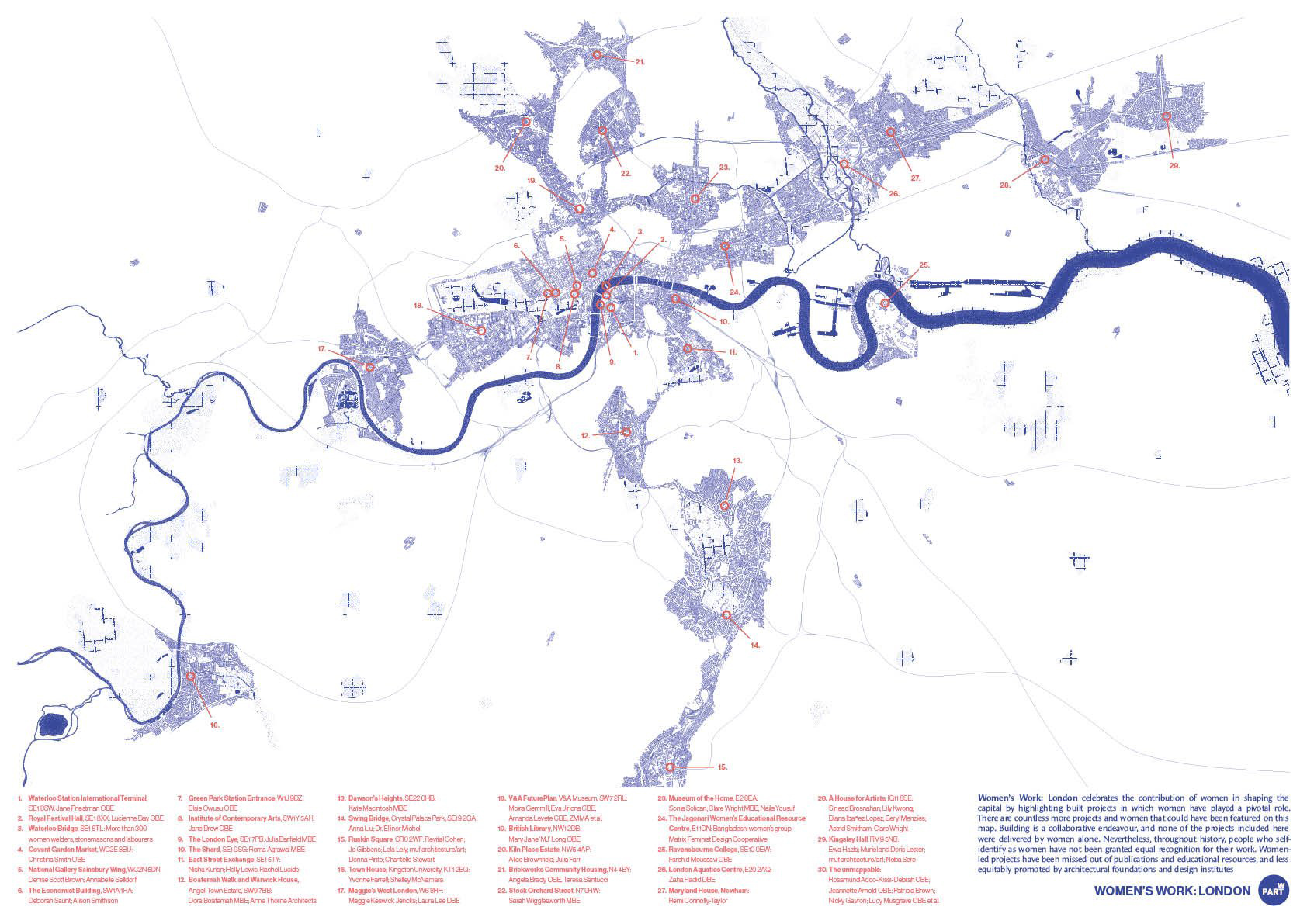

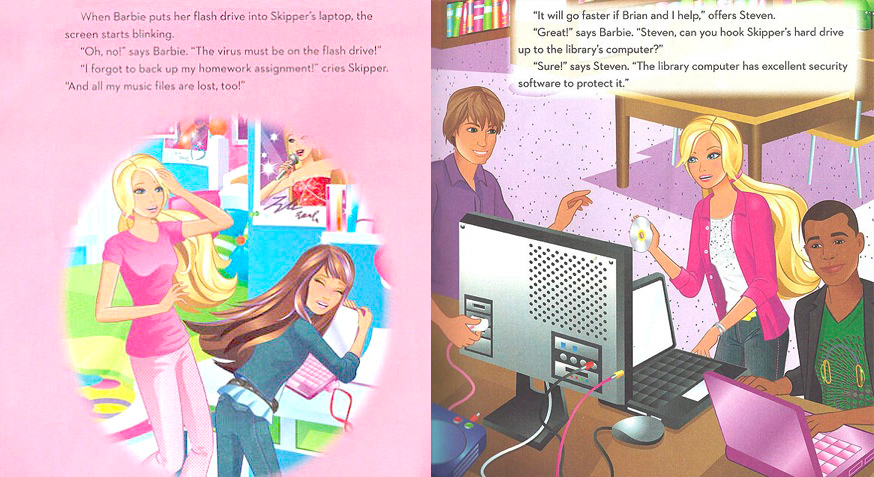

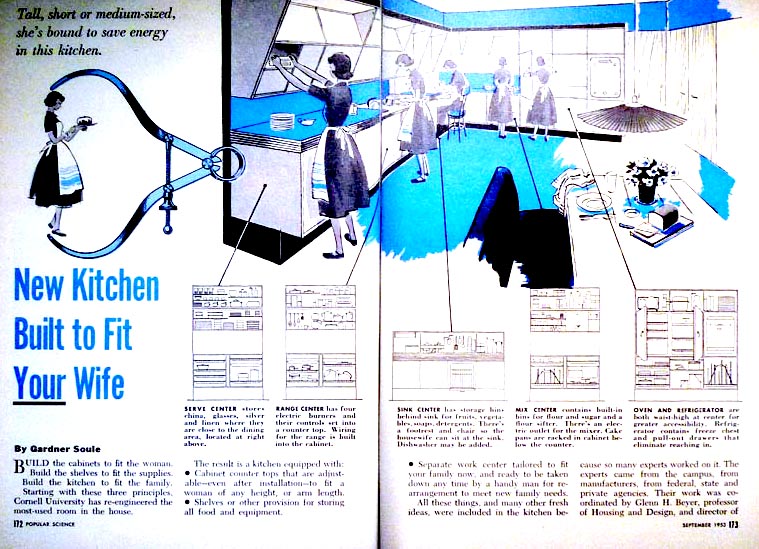

Les femmes sont donc des sujets seconds de lʼarchitecture. Si Bruno Taut estime que rejeter les excès kitsch de la bourgeoisie libère les femmes, il les exclut bien de toute possibilité dʼaccès à la conception des espaces : «  [l]ʼarchitecte pense, la femme au foyer règne  »23. Cette assignation comme chef occupante de la maison, à défaut dʼun rôle de conceptrice, est déterminant dans lʼhistoire de lʼarchitecture occidentale. Dans Designing Women (2000), la théoricienne de lʼarchitecture Annmarie Adams et la sociologue Peta Tancred rappellent que les femmes ont bien été présentes comme architectes au cours de lʼHistoire, mais quʼelles sont majoritairement représentées comme des usagères par les revues spécialisées (2000, 43). Elles exposent ainsi comment, au Canada, une revue dʼarchitecture comme RAIC Journal oublie des grands noms de la profession, et, lorsquʼelle inclut des femmes, en saisit majoritairement la contribution au décor dʼintérieur ou à lʼaménagement de certaines pièces (comme, sans surprise, la cuisine). Les visuels de la revue montrent les femmes comme «  régulant des détails  »24 (37), tandis que les publicités les mettent en scène comme extensions du mobilier ou comme objets sexuels. Lorsque les femmes montrées sont des conceptrices, cʼest souvent pour valoriser un talent inné pour la décoration et lʼarrangement de lʼintérieur. En France, si Le Corbusier se méfiait de lʼhystérie dʼaprès-guerre, il avait en revanche une idée assez précise du rôle des femmes en architecture, comme le souligne Catherine Clarisse en citant ses propos :

La femme sera heureuse si son mari est heureux. Le sourire des femmes est un don des dieux. Et une cuisine bien faite vaut la paix au foyer. Alors faites donc de la cuisine le lieu du sourire féminin, et que ce sourire rayonne sur lʼhomme et les enfants présents autour de ce sourire (2004, 18)25.

Ces mots présentent des femmes qui ne sont pas des agentes dans les espaces quʼelles habitent, mais qui composent une partie du mobilier. Plus encore, ils choisissent un motif sexiste qui sépare les hommes des femmes, à travers lʼidée dʼune «  nature  » profondément différente, ce qui leur confère des rôles clairement établis. Il nʼest donc pas étonnant que Le Corbusier, invité dans la maison E1027 (fig. 0.8) conçue par Eileen Gray et son protégé Jean Badovici, ait ressenti le besoin irrépressible dʼy ajouter une fresque, alors que Gray, conformément aux principes modernes dont Le Corbusier était par ailleurs un défenseur, refusant toute décoration des murs (Moore 2013 ; fig. 0.9.b).

Le rejet du décor, en tant quʼélément bourgeois et féminin, est donc tout relatif. Il apparaît que la nécessité, ou non, du décor, dépend de la manière dont le pouvoir masculin se positionne. Le Corbusier nʼa pas vu dʼinconvénient à sacrifier sa doctrine du ripolin pour apposer sa marque (sous la forme dʼune fresque décorative, fig. 0.9.a)  fig. 9.a : La fresque apposée par Le Corbusier. sur un espace par ailleurs souvent analysé, depuis, comme représentatif de la queerness de sa créatrice, qui était bisexuelle (Bonnevier 2005, 176).

fig. 9.a : La fresque apposée par Le Corbusier. sur un espace par ailleurs souvent analysé, depuis, comme représentatif de la queerness de sa créatrice, qui était bisexuelle (Bonnevier 2005, 176).

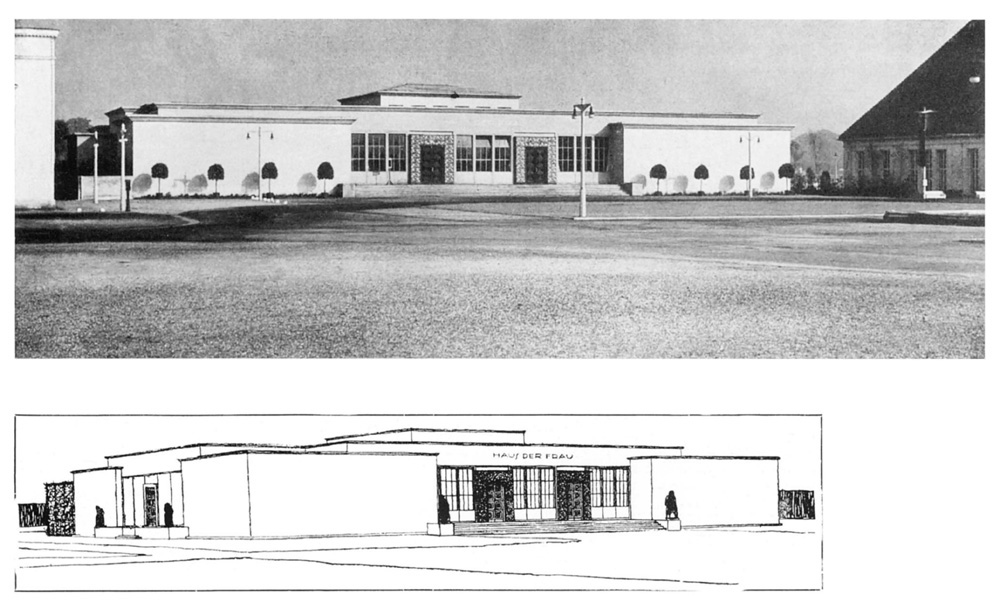

Despina Stratigakos creuse ainsi cette matrice du décor et de la féminité en analysant les discours sur lʼarchitecture en Allemagne au début du XXe siècle. Dans le contexte de lʼémergence des discours modernistes surgit la figure de lʼarchitecte lesbienne (Stratigakos 2005, 145) qui résout le conflit entre une femme vraiment féminine, incapable dʼêtre architecte, et la femme architecte, qui ne peut quʼêtre une «  femme ratée  », au sens de lʼhétérosexualité obligatoire qui implique quʼune lesbienne ne peut être «  une vraie femme  ». Les commentateurs de lʼépoque sont si désorientés par la possibilité quʼune femme puisse être architecte quʼils imaginent quʼun tel choix de profession occasionnerait une mutation de genre de lʼintéressée (Stratigakos, 2005, 148), allant jusquʼà penser un «  troisième sexe  », issu du choix de carrière malencontreux des femmes oublieuses de leur véritable rôle. D. Stratigakos commente ainsi la réception du pavillon des femmes (Haus der Frau, fig. 0.10) proposé en 1914 par des femmes architectes lors de lʼexposition du Werkbund à Cologne. Le bâtiment repose sur des lignes sévères, et un manque quasi total de décor en conformité avec le programme moderniste dʼalors. Mais ce respect du programme moderne indiffère dès lors que sa réception est conditionnée par le genre de ses autrices : ainsi, la proposition est lue par les journalistes comme révélant un manque de féminité, voire une trahison de leur genre, par les créatrices. En résumé, le programme moderne nʼest jamais mieux respecté que par des hommes, indépendamment des réalités de production, comme le montrent les exemples successifs du pavillon des femmes et du E1027. En même temps quʼun programme moderne a été défini, cʼest aussi lʼimpossibilité dʼune participation féminine qui a été postulée, ce que souligne aujourdʼhui encore lʼinsistance que mettent, ici et là , les théoricien·nes à dire «  le designer  » pour parler dʼune figure qui a pourtant été féminine. Plus encore que sujet second, les femmes sont des sujets impossibles en architecture et en design. Leur réussite dans ces disciplines leur fait courir le risque dʼêtre instrumentalisées ; tout au plus, certains espaces liminaires, comme la décoration dʼintérieur, apparaissent comme habitables pour elles (Sparke 2003, 48 ; Bonnevier 2007, 69).

La figure de lʼarchitecte lesbienne nous intéresse parce quʼelle permet de ne pas rester fixé sur une analyse du genre stricto sensu, et étend la conception du genre comme étant également produit par lʼhétérosexualité. Lʼaspect régulateur de la domus se joue ici : en produisant masculinité et féminité comme deux catégories hétérogènes, il produit lʼhétérosexualité qui, par effet retour, solidifie les catégories de genre (Wittig 2013[2001], 63–64). Un passage par la culture pop peut nous aider à comprendre les tensions qui entourent lʼoccupation féminine de lʼespace domestique et lʼhétérosexualité obligatoire. En quoi le contrat social hétérosexuel est-il aussi un contrat architectural ? La chanson «  Y a une fille quʼhabite chez moi  » du chanteur français Bénabar répond dʼune certaine manière à cette question (2001), en suivant un jeune homme qui semble découvrir quʼil vit avec sa compagne. Le ressort humoristique est le suivant : le héros-chanteur énumère lʼensemble des signes plus ou moins discrets qui signalent quʼil ne vit plus seul, et donc plus comme un célibataire, mais en faisant mine, grâce à un amusant chleuasme, de le découvrir. La chanson débute ainsi :

Plusieurs indices mʼont mis la puce à lʼoreille

Jʼouvre lʼœil

Jʼvais faire une enquête pour en avoir le cœur net

Ça mʼinquiète

Yʼa des détails qui trompent pas

Les draps la couette et la taie dʼoreiller

Sont plus dépareillés

À côté de mes fringues en boule

Yʼa des vêtements pliés et repassés

Yʼa des détails qui trompent pas

Jʼcrois quʼy a une fille quʼhabite chez moi !

De manière générale, le propos suit une ligne unique : la présence féminine est lisible non par son corps, ou sa parole, mais par un ensemble de tâches ménagères habituellement délaissées qui semblent sʼêtre accomplies, seules, comme par magie. Ainsi, le linge est repassé et rangé, mais il est aussi question de cafards disparus, dʼune vaisselle terminée, de courses réalisées en intégrant légumes et fruits au régime alimentaire, dʼun «  vrai rideau  » qui remplace un drap cloué, etc. La maison est donc soudainement entretenue et les habitudes de célibataire disparaissent. Mais ces tâches accomplies sont présentées comme une alternative envahissante à un style de vie antérieur qui convenait très bien. Cʼest ce que suggère la posture (certes faussement) outragée de lʼex-célibataire («  je vais porter plainte  »). Ce portrait de lʼhomme en adolescent attardé croise dʼautres représentations contemporaines, comme celle, bien connue, du film Tanguy sorti la même année que le single de Bénabar. En surface, cʼest de lui-même que le chanteur se moque : il ne sait pas grandir, vider ses cendriers, et seule la relation hétérosexuelle acte pour lui le passage à lʼâge adulte. Cʼest le sens de la conclusion de la chanson qui donne la parole à la compagne du chanteur : elle le rabroue en lui rappelant quʼelle paie tout autant que lui son loyer. En dʼautres termes, la chanson admet que «  la fille  » (et non la femme, dʼailleurs) qui habite là est en réalité chez elle. Cette concession apparemment progressiste (les femmes et les hommes partagent leur logis et sont des partenaires sociaux égaux dans leur relation à ce dernier) est en fait minée par la misogynie brutale, quoique discrète, qui maille la chanson. En effet, le texte sʼamuse de cet adulescent qui ne fait pas la vaisselle et semble découvrir lʼexistence de cette tâche, il nʼest à aucun moment question de le renvoyer à ses responsabilités -— puisquʼon comprend tout de même, à lʼécoute du morceau, que le chanteur-héros ne fait strictement rien dans son foyer. La femme du couple prend la parole pour affirmer quʼelle est aussi chez elle, ce que la chanson lui concède, mais cʼest bien la moindre des choses quand on observe la liste des tâches quʼelle réalise.

Si lʼapparition des «  petites boules bizarres  » dans la salle de bain ironise sur lʼobsession féminine de la beauté26, dʼautres objets qui ont trait au soin du corps doivent retenir notre attention. La mention de lʼaspirine qui remplace dans le tiroir les préservatifs se veut amusante dans la mesure où elle dénote, une strophe après lʼévocation de la camomille, une sexualité rangée et ennuyeuse, loin des multiples conquêtes du célibataire. Seulement, la chanson vaut ici tout autant pour ce quʼelle ne décrit pas : car si les préservatifs ont disparu, ce nʼest peut-être pas tant que ce couple nʼa pas de sexualité, mais plutôt que la femme hétérosexuelle gère sa fertilité (par exemple avec une pilule contraceptive). Autrement dit, la chanson nous demande dʼéprouver une forme dʼempathie pour un pauvre garçon dont la vie est devenue, malgré lui, bien rangée, selon le motif culturel occidental de lʼhomme domestiqué par sa femme. On en trouve de très nombreux exemples dans le cinéma américain de divertissement, qui dramatise ad nauseam des escapades entre boys27, loin de femmes pénibles qui pensent à leur fertilité, à leur mariage, etc.  fig. 0.11 : Le film The Hangover (2009) est emblématique d’un courant scénaristique hollywoodien qui consiste à centrer l’action sur les relations amicales d’hommes d’âge moyen, qui s’apprêtent à rentrer dans une vie quotidienne et familiale tranquille, mais s’en échappent pour passer un moment entre hommes. Si la femme de la chanson apparaît comme domesticatrice, ayant relégué vieux mégots et rideau cloué aux oubliettes, cʼest pour mieux noter, par touches, quʼelle sʼauto-domestique pour répondre aux attentes de la relation hétérosexuelle : les légumes du frigo évoquent le contrôle alimentaire qui, comme «  les petites boules bizarres  », garantit lʼattractivité physique dʼune femme, tandis que les préservatifs disparus indiquent paradoxalement que la disponibilité sexuelle est autrement gérée, mais bien préservée. Cette chanson aborde finalement la présence féminine dans lʼhabitat individuel dʼune manière qui nʼest pas si différente de celle dont les journalistes allemands abordaient celle des femmes architectes dans lʼexposition du Werkbund. La présence de femmes est reconnue si elles valident les critères étroits de la féminité, ce qui leur vaudra néanmoins dʼêtre critiquées en tant que femmes. Toutefois, tout ce qui pourrait déborder de cette féminité nʼen devient pas plus désirable. Pour revenir à Bénabar, il apparaît dans sa chanson quʼil est tout fait normal, en 2001, quʼune femme fasse les tâches ménagères. Sʼil peut sʼentendre que lʼintérieur soit féminisé, il nʼen résulte pas pour autant que cette femme est chez elle. Au final, la chanson de Bénabar peut se lire comme un pamphlet réactionnaire, une manière de dire à la «  fille  » de la chanson : nettoie bien chez toi, mais nʼoublie pas que tu vis chez moi.

fig. 0.11 : Le film The Hangover (2009) est emblématique d’un courant scénaristique hollywoodien qui consiste à centrer l’action sur les relations amicales d’hommes d’âge moyen, qui s’apprêtent à rentrer dans une vie quotidienne et familiale tranquille, mais s’en échappent pour passer un moment entre hommes. Si la femme de la chanson apparaît comme domesticatrice, ayant relégué vieux mégots et rideau cloué aux oubliettes, cʼest pour mieux noter, par touches, quʼelle sʼauto-domestique pour répondre aux attentes de la relation hétérosexuelle : les légumes du frigo évoquent le contrôle alimentaire qui, comme «  les petites boules bizarres  », garantit lʼattractivité physique dʼune femme, tandis que les préservatifs disparus indiquent paradoxalement que la disponibilité sexuelle est autrement gérée, mais bien préservée. Cette chanson aborde finalement la présence féminine dans lʼhabitat individuel dʼune manière qui nʼest pas si différente de celle dont les journalistes allemands abordaient celle des femmes architectes dans lʼexposition du Werkbund. La présence de femmes est reconnue si elles valident les critères étroits de la féminité, ce qui leur vaudra néanmoins dʼêtre critiquées en tant que femmes. Toutefois, tout ce qui pourrait déborder de cette féminité nʼen devient pas plus désirable. Pour revenir à Bénabar, il apparaît dans sa chanson quʼil est tout fait normal, en 2001, quʼune femme fasse les tâches ménagères. Sʼil peut sʼentendre que lʼintérieur soit féminisé, il nʼen résulte pas pour autant que cette femme est chez elle. Au final, la chanson de Bénabar peut se lire comme un pamphlet réactionnaire, une manière de dire à la «  fille  » de la chanson : nettoie bien chez toi, mais nʼoublie pas que tu vis chez moi.

Jʼai tâché précédemment de donner quelques éléments de définition de la domesticité, pour faire apparaître la tension à lʼœuvre entre le confort de lʼintérieur et le potentiel enfermement qui en résulte. Au sujet de lʼhabitat, une autre dualité existe, entre la dimension individuelle de cet acte (consacrée comme telle par la culture bourgeoise) et son aspect pourtant universel. Comme le pose le designer Alessandro Mendini, «  [c]haque être vivant habite continuellement  » (2014[2000], 442). Habiter ne serait donc pas un supplément social de la vie, mais un acte qui découle obligatoirement du fait dʼêtre vivant·e. Reste à savoir, et Mendini nʼétait pas indifférent à la question, en fonction de quels traits qualitatifs on habite. La réflexion que je mène, portée par les apports des études queer, féministes et anti-racistes, doit nécessairement prendre acte de cette évidence aux soubassements pourtant complexes : nous nʼhabitons pas toustes au même titre. Habiter ne veut pas nécessairement dire que lʼon possède de lʼagentivité, ou que lʼon contrôle son environnement. En théorie du design, lʼexpression dʼ«  habitabilité du monde  » (Findeli 2015, §16) a connu une grande fortune critique, si bien quʼelle fait aujourdʼhui figure de définition de la discipline28. Ici et là , et souvent dans les copies et mémoires dʼétudiant·es, on lit que le design doit préserver lʼ«  habitabilité du monde  ». Cette définition repose sur un implicite : le monde est habitable. Les théories queer, grâce à leur approche située (Haraway 1988) permettent dʼéclairer différemment le geste apparemment automatique qui consiste à habiter. Il me semble que, dans un monde traversé par des rapports de pouvoir, des hiérarchies, des formes de discrimination, le rôle du design est plutôt de lutter contre lʼinhabitabilité du monde, surtout ces inhabitables quʼil contribue lui-même à fabriquer, tels ces trottoirs sur lesquels les chaises roulantes buttent, ces formulaires face auxquels les dissident·es du genre sont tenu·es en échec ou encore ces peignes dits «  classiques  » pensés pour brosser les cheveux lisses des personnes caucasiennes29. Dans cette liste de dispositifs contraignant les corps minoritaires, lʼhabitat nʼest pas en reste. Il semble donc que la notion dʼhabitat queer mette en jeu une contradiction : cellui qui est queer est cellui qui ne peut pas habiter, cellui pour qui le monde est rendu inhabitable. Et pourtant, les personnes queer vivent, survivent et inventent des modalités domestiques spécifiques et singulières.

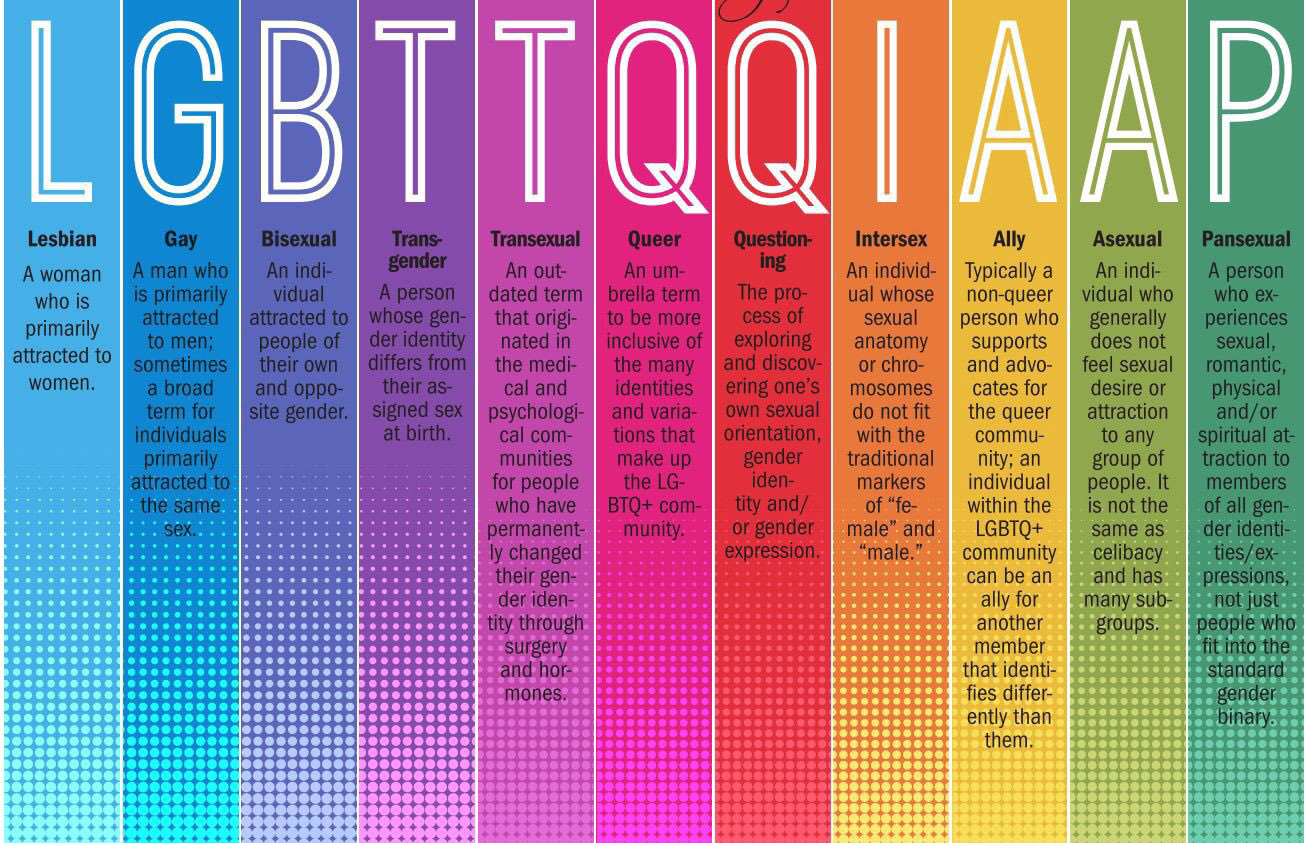

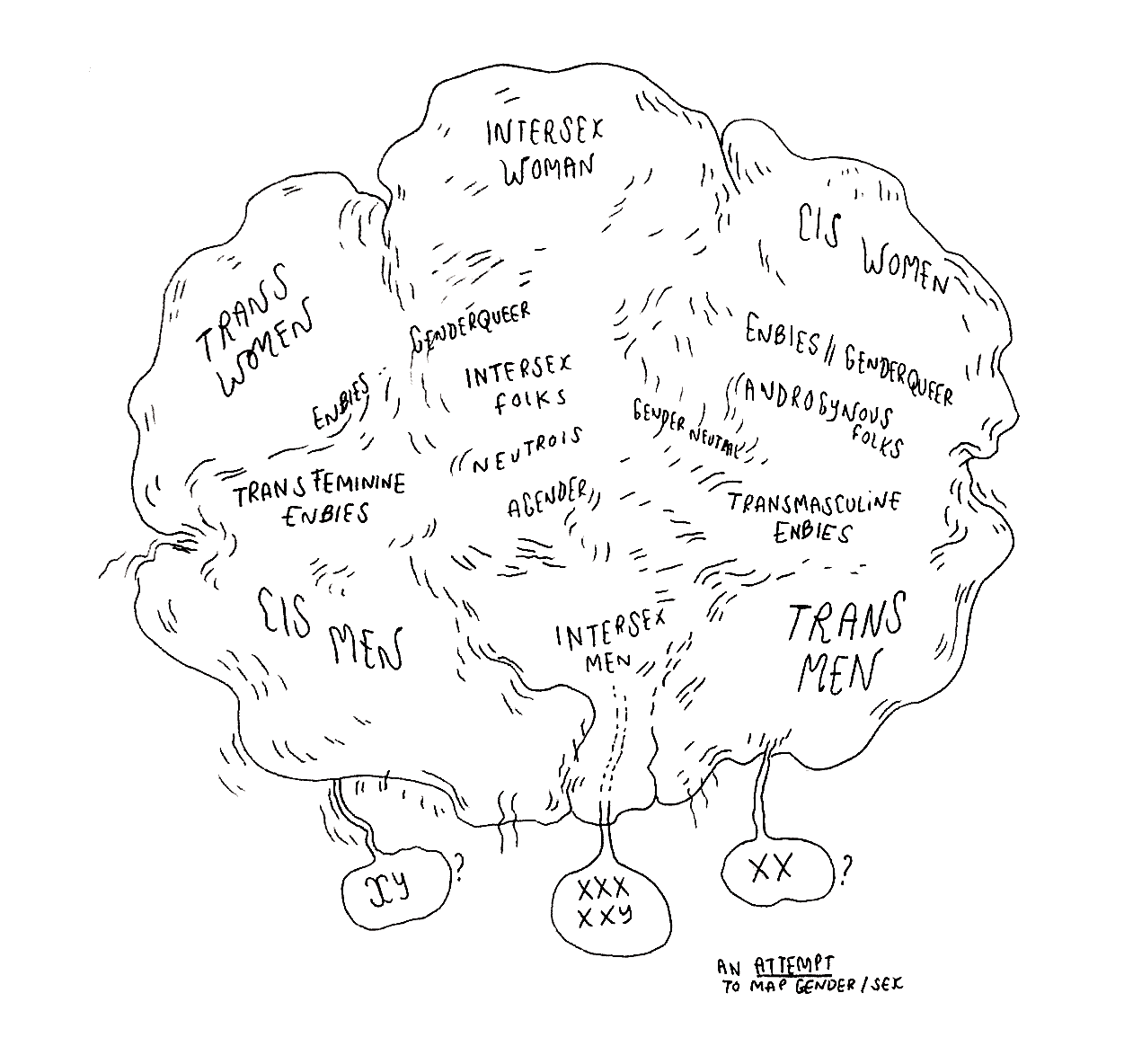

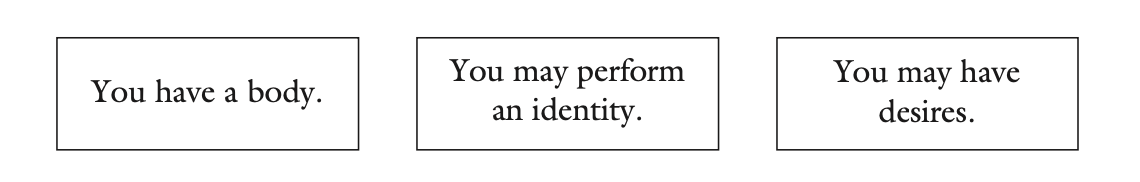

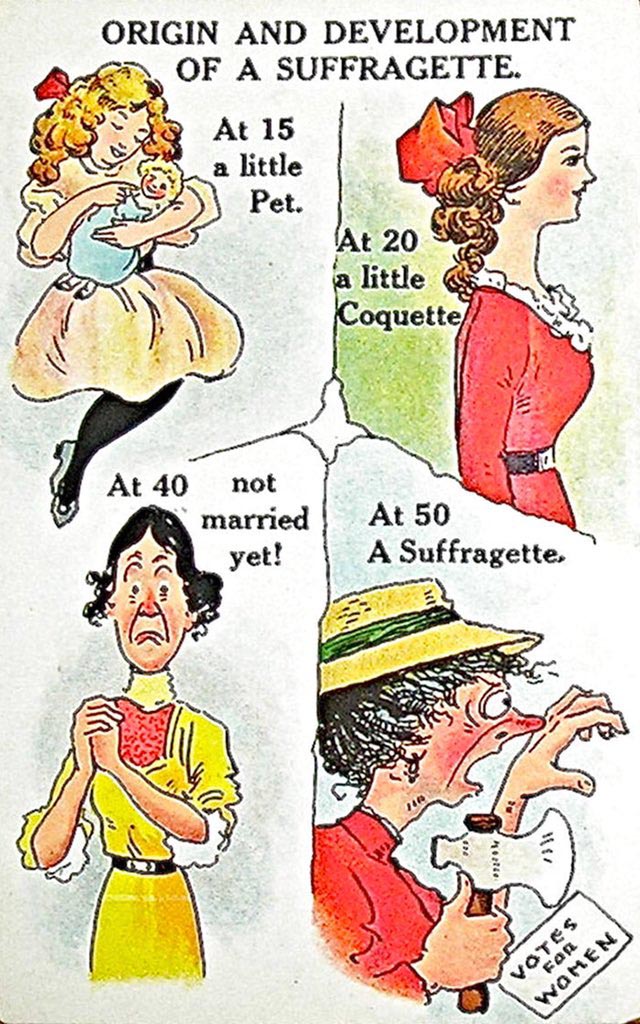

La notion de «  queer  » mérite une première définition, que jʼétaierai dans le premier chapitre. Je mentionnerai seulement ici lʼaspect historiquement polysémique du terme : signifiant «  étrange  » ou «  bizarre  » en anglais britannique (fig. 12 & 13), il prend une nouvelle signification au XIXe siècle, pour désigner péjorativement, sur le mode de lʼinsulte, les hommes homosexuels (alors plutôt désignés comme «  invertis  »). fig. 0.12 : Dans ce comic à la source inconnue, une femme s’exclame «  There’s something mighty queer about this!  », qui dans ce contexte peut être lu comme «  Il y a là quelque chose de vraiment bizarre !  ».

fig. 0.12 : Dans ce comic à la source inconnue, une femme s’exclame «  There’s something mighty queer about this!  », qui dans ce contexte peut être lu comme «  Il y a là quelque chose de vraiment bizarre !  ».  fig. 0.13 : En 2016, Meg Jon-Barker publie Queer, A Graphic History, un roman graphique visant à expliquer les origines et les possibles de la queer theory, en les rendant plus accessibles grâce aux ressources visuelles et didactiques de la bande dessinée. L’illustration suivante expose « queer » dans sa dimension d’insulte.Le terme fait ensuite lʼobjet dʼun processus de réappropriation (reclaim)30 par les personnes concernées. Dans les années 1990, des militant·es de Boston et New York produisent le tract Queers Read This! pour la marche de la Pride, dont ils critiquent lʼévolution en faveur des politiques assimilationnistes. Queer permet de resituer la politicité dʼun mouvement qui serait, selon le tract, plus intéressé par la perception des gays et lesbiennes par la société hétérosexuelle que par un véritable programme révolutionnaire. Enfin, la théoricienne Teresa de Lauretis popularise le terme dans une conférence à lʼUniversité de Californie en 1990, puis un texte de la revue differences publié en 1991, pour imaginer dʼautres espaces et penser les conditions liées au sexe et au genre hors des catégories trop rigides de «  gay  » ou «  lesbienne  ». T. De Lauretis sʼempare du terme «  queer  » pour tracer une saignée dans les ordres discursifs alors en vigueur et consacre sa migration dans le champ universitaire, quelques années après que Gloria Anzaldua lʼa utilisé dans ses travaux. T. De Lauretis critique particulièrement la manière dont le terme «  homosexualité  » connote malgré lui la centralité du concept dʼhétérosexualité dans les efforts de théorisation. Aujourdʼhui, le terme queer reste une matrice complexe aux usages hétérogènes : ici, terme parapluie rassemblant des idées multiples, souvent selon un prisme intersectionnel ; là , terme associé aux queer studies qui se sont taillé une place à lʼuniversité, comme en témoigne dʼune certaine manière cet écrit.

fig. 0.13 : En 2016, Meg Jon-Barker publie Queer, A Graphic History, un roman graphique visant à expliquer les origines et les possibles de la queer theory, en les rendant plus accessibles grâce aux ressources visuelles et didactiques de la bande dessinée. L’illustration suivante expose « queer » dans sa dimension d’insulte.Le terme fait ensuite lʼobjet dʼun processus de réappropriation (reclaim)30 par les personnes concernées. Dans les années 1990, des militant·es de Boston et New York produisent le tract Queers Read This! pour la marche de la Pride, dont ils critiquent lʼévolution en faveur des politiques assimilationnistes. Queer permet de resituer la politicité dʼun mouvement qui serait, selon le tract, plus intéressé par la perception des gays et lesbiennes par la société hétérosexuelle que par un véritable programme révolutionnaire. Enfin, la théoricienne Teresa de Lauretis popularise le terme dans une conférence à lʼUniversité de Californie en 1990, puis un texte de la revue differences publié en 1991, pour imaginer dʼautres espaces et penser les conditions liées au sexe et au genre hors des catégories trop rigides de «  gay  » ou «  lesbienne  ». T. De Lauretis sʼempare du terme «  queer  » pour tracer une saignée dans les ordres discursifs alors en vigueur et consacre sa migration dans le champ universitaire, quelques années après que Gloria Anzaldua lʼa utilisé dans ses travaux. T. De Lauretis critique particulièrement la manière dont le terme «  homosexualité  » connote malgré lui la centralité du concept dʼhétérosexualité dans les efforts de théorisation. Aujourdʼhui, le terme queer reste une matrice complexe aux usages hétérogènes : ici, terme parapluie rassemblant des idées multiples, souvent selon un prisme intersectionnel ; là , terme associé aux queer studies qui se sont taillé une place à lʼuniversité, comme en témoigne dʼune certaine manière cet écrit.

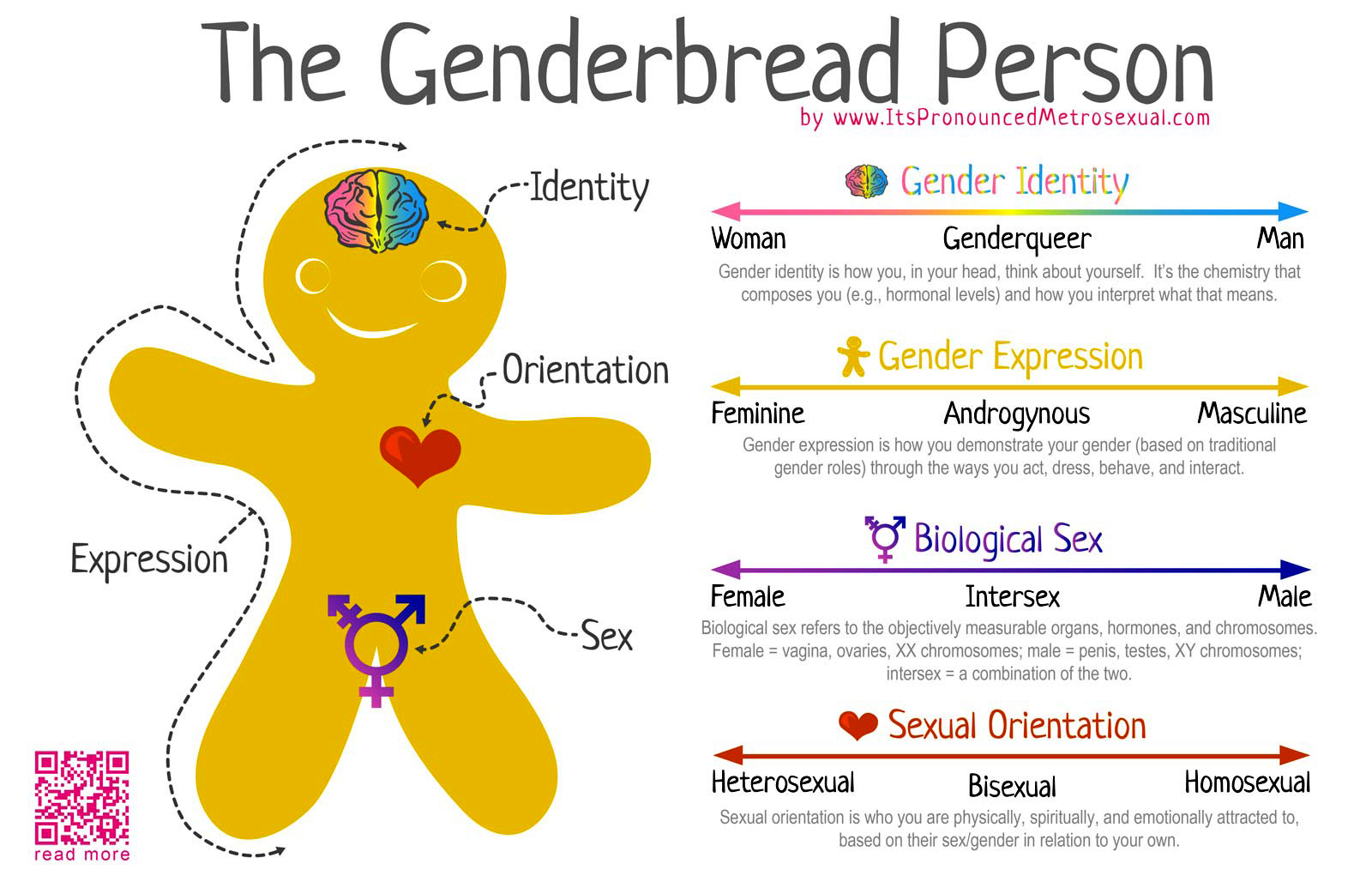

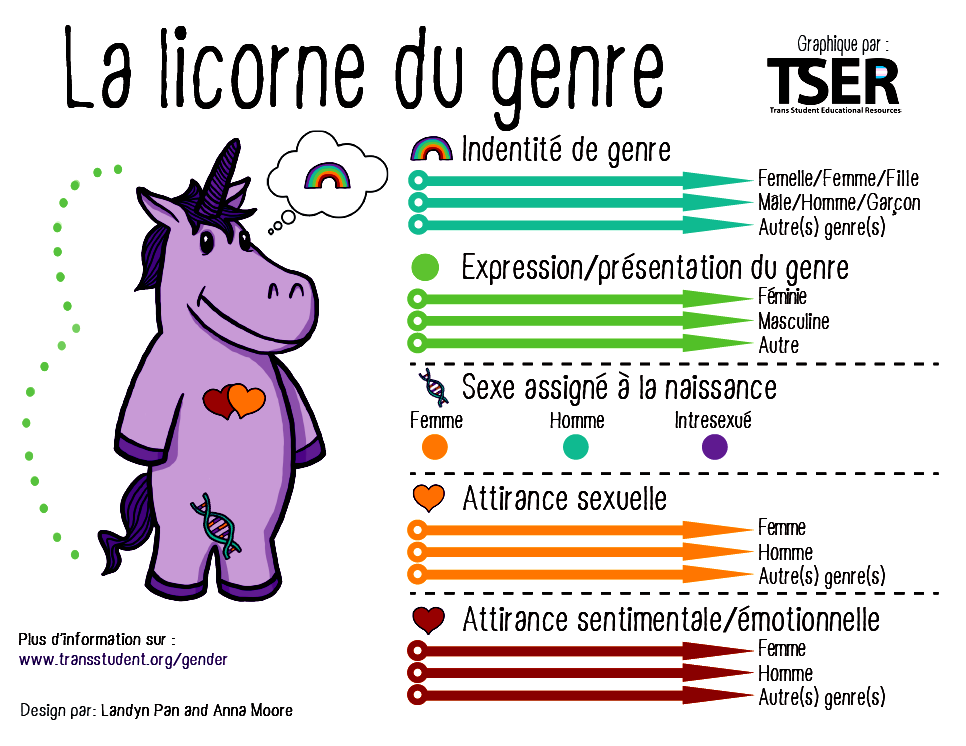

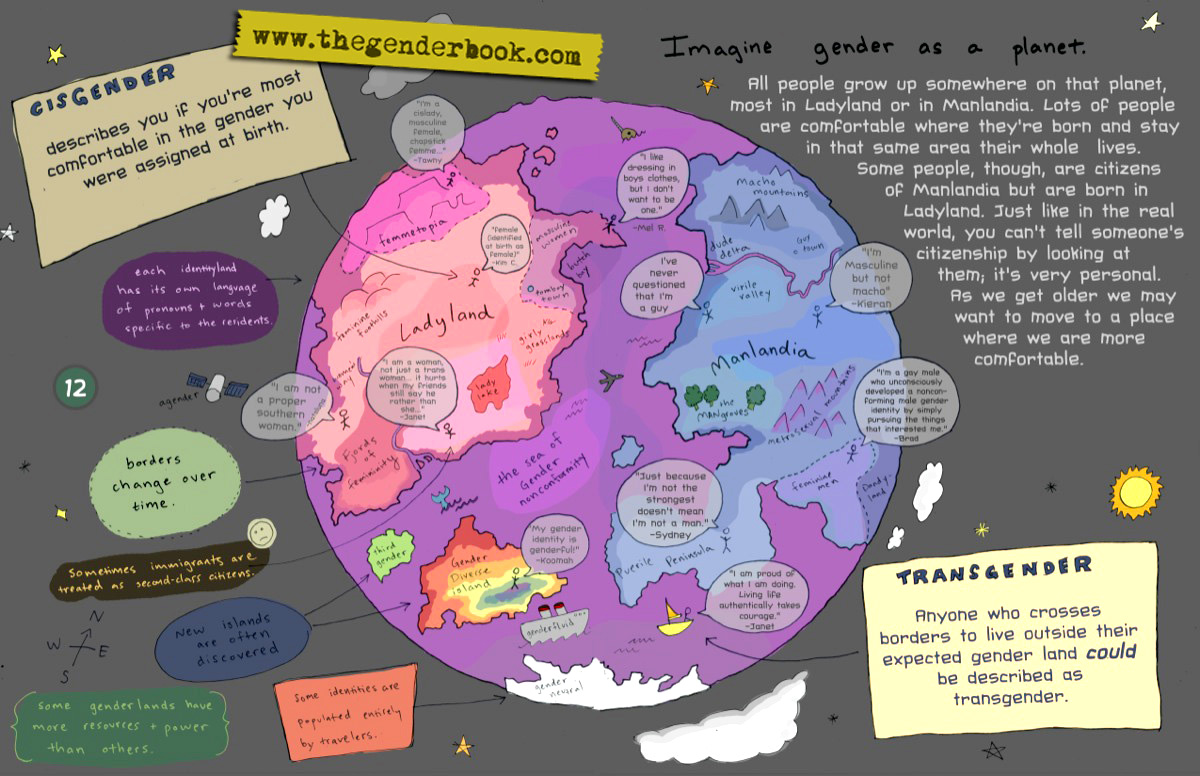

Queer a lʼavantage de lʼindéfinition, ce qui ne signifie pas que le terme soit vide, mais quʼil doit sans cesse être retravaillé. Pour ma part, jʼuserai de ses trois dimensions. Premièrement, jʼutiliserai sa définition connectée aux politiques de lʼidentité. Queer peut en effet se comprendre comme «  les personnes queers  », qui sont aussi parfois aussi désigné·es par lʼacronyme LGBTQIA+POC (Lesbiennes, Gays, Bi·es, Trans*, Queer, Intersexes, Asexuel·le.s et People of Color). On peut ici apprécier la clarté peut-être salutaire que produit un terme généraliste et souple par rapport à un acronyme dont lʼexhaustivité ne garantit jamais lʼexactitude, et même crée de multiples débats au sein des communautés concernées. Je me servirai néanmoins des deux termes, dans la mesure où la «  soupe alphabet  » (alphabet soup) de «  LGBTQIA+POC  » a le mérite de resituer les enjeux des identités queer en rappelant que «  gay  » et «  lesbienne  », si elles sont les deux identités les plus connues et visibilisées, nʼont pas vocation à absorber les autres (fig. 0.14). La question de la race est aujourdʼhui centrale dans les débats sur les identités queer, dans le sens où les personnes queer blanches ont acquis des droits ces dernières années dans certains territoires et peuvent bénéficier dʼune plus grande acceptabilité de leurs sexualités et identités en raison de leur privilège blanc (Bourcier 2017 35 ; 58). À cet égard, nʼest pas nécessairement queer ce qui se décale sur le plan de lʼorientation sexuelle ou de lʼexpression de genre, mais aussi des identités constamment marginalisées, et ce à plus forte mesure quʼelles sont vécues simultanément : queer et noir·e, queer et arabe, queer et juif·ve, queer et latinx, queer et indigène, queer et crip, queer et sans-papiers, mais aussi, plus fondamentalement, queer parce que latinx, indigène, crip, etc. ou tout cela à la fois. Je parlerai aussi de queer dans une acception plus large, comme ce qui est trouble, ce qui peut être plié ou désaxé, en ayant conscience quʼune telle définition prend parfois le risque de dépolitiser le terme de queer. Enfin, le terme de queerness sera également sollicité, comme qualité de ce qui est ou peut être queer, de ce qui peut se «  queeriser  » (Plana 2022, 366).

Autrement dit, jʼéviterai dʼemployer ce terme dans lʼanalyse pour estampiller des objets dʼétude (dire que telle ou telle chose est ou nʼest pas queer) mais le comprendai comme un verbe dʼaction : to queer, queeriser, pouvoir affecter lʼenvironnement, les actes, les habitus dʼune queerness qui nʼest jamais stable et sans cesse se renégocie seront les horizons de mon travail. Cʼest aussi à cette condition que le terme de queer, tout comme les identités, concepts et esthétiques associées peuvent résister à une forme dʼabsorption par le marché31 (Plana 2022, 385).

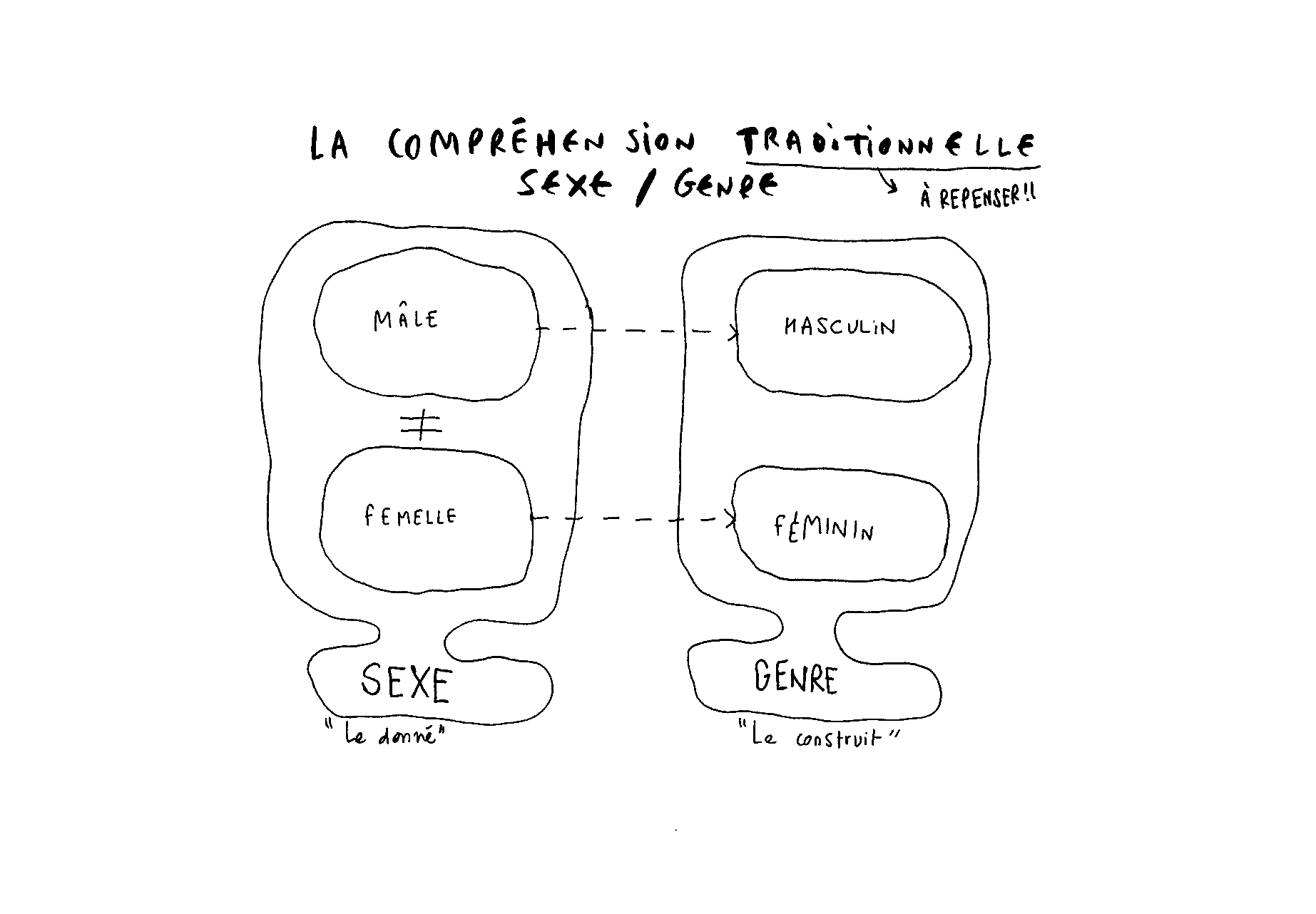

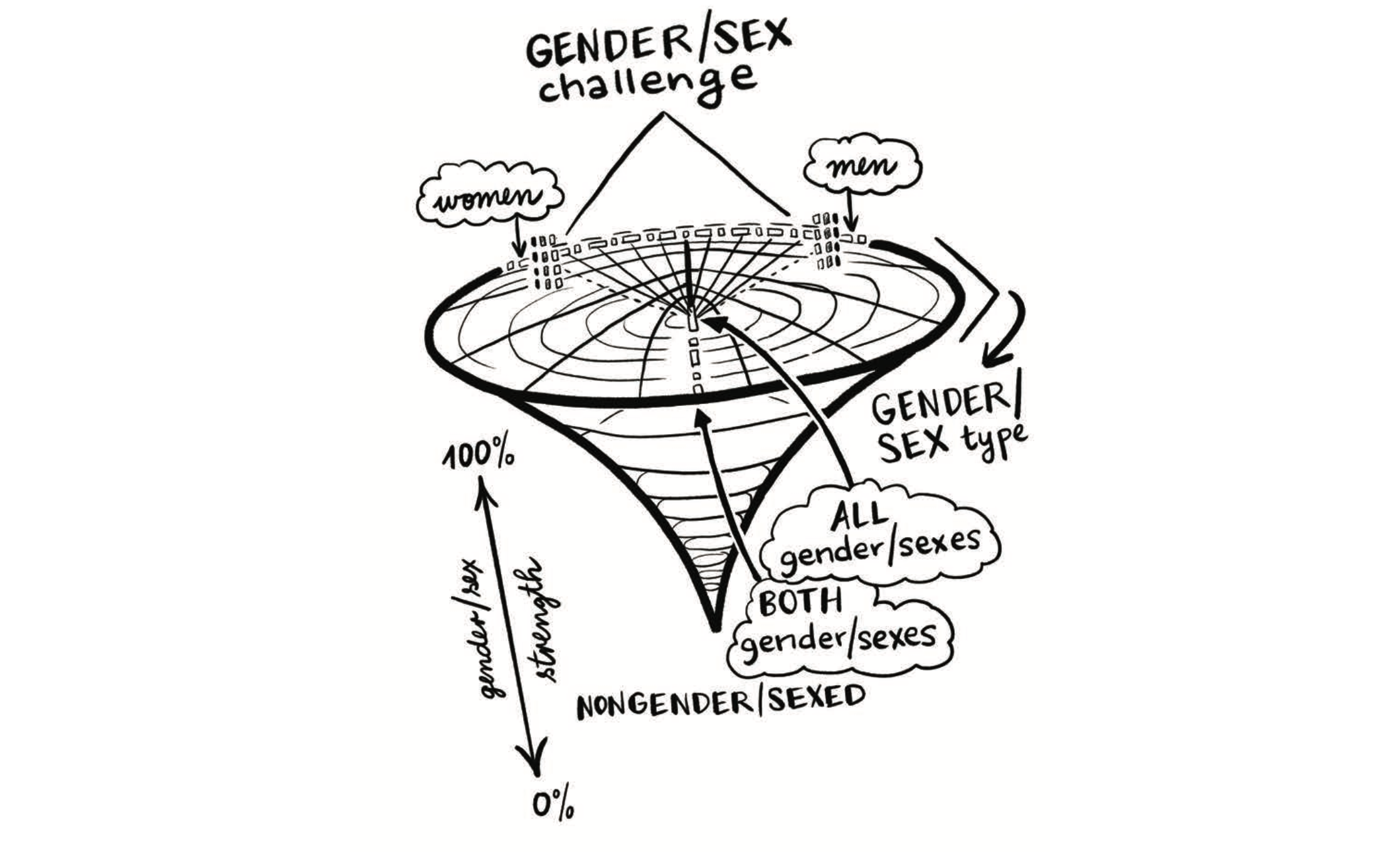

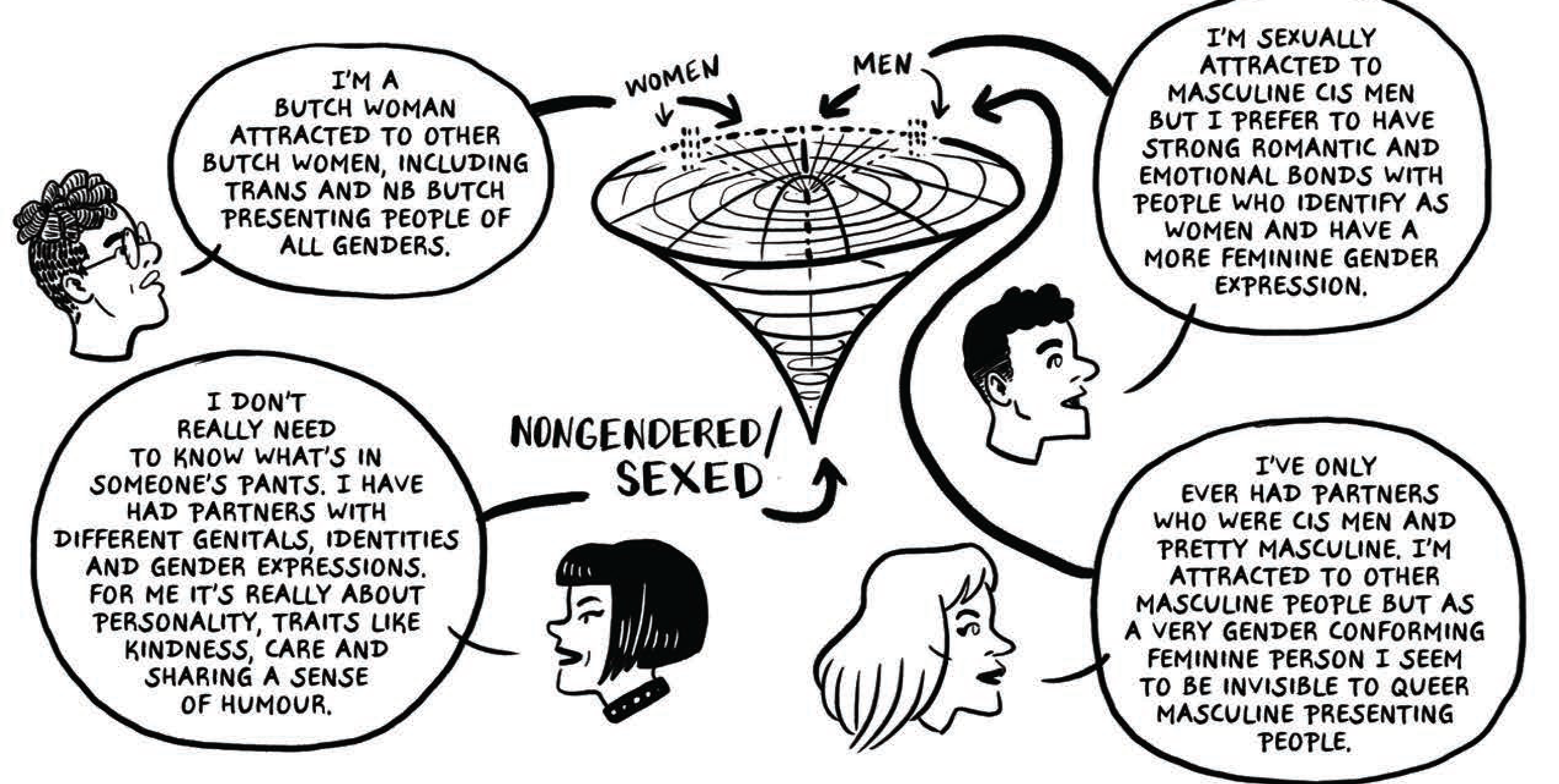

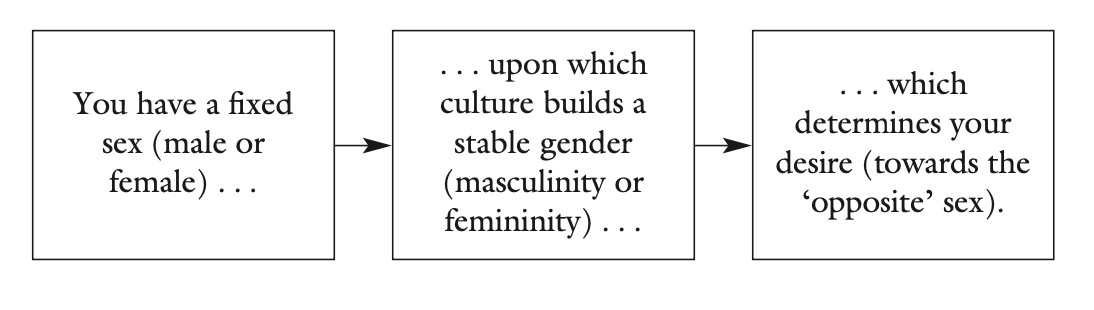

Si jʼai déjà évoqué lʼaspect co-construit du genre et de lʼorientation sexuelle (notamment en parlant de la figure de lʼarchitecte lesbienne), il me faut préciser quel contenu je donne à ce terme dʼhétérosexualité, qui mʼintéresse dʼailleurs en tant que régime politique -— et non comme une orientation sexuelle fortuite, qui aurait, selon les un·es et les autres, un caractère inné ou construit, mais dans les deux cas, un lien fort à la Nature et à une vérité de lʼêtre. Ainsi, il me faudra plutôt parler dʼhétéronormativité32, cʼest-à -dire de la manière dont lʼhétérosexualité, pour les points de vue les plus conservateurs, est vue comme obligatoire, mais aussi, dans des conceptions apparemment plus libérales, perçue comme naturelle ou relevant dʼun «  par défaut  », comme le pointe Monique Wittig en parlant du «  cela-va-de-soi hétérosexuel  » (2013[2001], 65). Elle le relie à la «  pensée straight  », cʼest-à -dire un système linguistique, théorique et politique qui universalise ses concepts et dont la critique nous permet de penser la catégorie «  femme  » comme le vecteur premier de lʼoppression féminine par lʼhétéropatriarcat (63–67). Elle écrit ainsi :

[…] bien quʼon ait admis ces dernières années quʼil nʼy a pas de nature, que tout est culture, il reste au sein de cette culture un noyau de nature qui résiste à lʼexamen, une relation qui revêt un caractère dʼinéluctabilité dans la culture comme dans la nature, cʼest la relation hétérosexuelle ou relation obligatoire entre ‹ lʼhomme › et ‹ la femme ›. Ayant posé comme un principe évident, comme une donnée antérieure à toute science lʼinéluctabilité de cette relation, la pensée straight se livre à une interprétation totalisante à la fois de lʼhistoire, de la réalité sociale, de la culture et des sociétés, du langage et de tous les phénomènes subjectifs (62).

Cʼest sur cette analyse de lʼhétérosexualité comme système politique (plutôt que choix ou nature innée, liée à des pratiques sexuelles) que Paul B. Preciado fonde son propos. En reliant les apports de Wittig à la pensée de la biopolitique chez Foucault. P. B. Preciado souligne lʼimportance dʼanalyser lʼhétérosexualité comme «  technologie bio-politique destinée à produire des corps straight  » (2003). Le domicile, le foyer, la domus peuvent ainsi être appréhendés comme des lieux de production de lʼhétérosexualité (ibid.), et même des techniques du corps. La domus est un des lieux où des actes sexuels peuvent se produire, et les «  mythes  » (pour parler comme Wittig) de la domesticité incluent tout un imaginaire de la chambre à coucher. Plus généralement, le logis, regardé depuis les théories queer et féministes, apparaît comme un lieu de fabrique de lʼhétérosexualité et pas seulement comme son écrin.

Parler dʼhétéronormativité ou dʼune pensée straight permet de sortir dʼune conception étroite portée par le terme «  homosexuel  », qui sous-entend quʼêtre gay, lesbienne ou bi·e correspondrait à une différence de désir -— différence avec lʼétat «  naturel  » de lʼhétérosexualité. Cʼest un écueil dont nʼest pas toujours exempte la théorie queer, comme le montre la géographe Natalie Oswin dans son analyse de lʼhabitat singaporien :

lʼhétéronormativité à Singapour (et partout ailleurs) concerne clairement plus que le simple fait de policer la binarité hétérosexuel-homosexuel. Sa logique implique non pas une norme, mais un ensemble de normes. Sa pratique est animée par les idéologies du sexe conjointement avec les idéologies de race, de genre, de classe et de nationalité (pour en nommer quelques-unes). Et il en résulte une ‹ queerisation › dʼun ensemble divers de sujets, qui incluent mais qui en aucun cas ne se limitent à gay et lesbienne (ou même bisexuel·le ou transgenre) (2010, 258)33.

Elle conclut aussi plus loin que «  ce qui est considéré comme étranger au domestique peut et doit être interrogé comme étant aussi souvent queer  »34 (2010, 265). En effet, au cours de lʼHistoire, différentes formes de queerness se sont définies hors de la domesticité, sinon en opposition à elle. Les raisons tiennent à la définition même de lʼhétérosexualité, imposée en Occident par le modèle familial bourgeois qui consacre lʼunion hétérosexuelle comme fondement de la reproduction sous toutes ses formes (les enfants, les biens). La famille hétérosexuelle fonde le foyer, elle en constitue lʼessence et, par un effet de miroir, lʼhomosexualité est rejetée comme monde contre-nature, en lien avec lʼinfertilité des relations sexuelles quʼelle sous-tend.

Au-delà des problèmes de mÅ“urs et dʼacceptabilité des pratiques sexuelles, lʼincapacité apparente du couple gay et lesbien à participer à la reproduction futuriste des générations35 consolide lʼinterdit jeté sur ces formes de relations (Edelman 2004, 74). Par conséquent, la queerness est considérée comme externe au logis en termes symboliques, mais aussi pratiques. La culture homosexuelle masculine sʼest par exemple fondée sur une socialité secrète investissant des lieux publics, pissotières ou parcs publics, saunas ou quais (Quéré 2018, 108). Cette figure de lʼhomosexuel flâneur cherchant la rencontre rapide et discrète en marge de la cellule familiale hétérosexuelle a consacré la pratique comme une pratique singulière, nommée cruising. Dans la culture populaire, il existe de nombreux récits de coming out liés à lʼexclusion concrète et pas seulement symbolique du foyer. Le clip de la chanson «  Smalltown Boy  » du groupe Bronski Beat (1984) matérialise ce trope du jeune homme gay exclu du domicile familial qui doit survivre sans logis et sans système de support économique (fig. 0.15). Si ce récit fictionnel renvoie aux suites du coming out chez les adolescents LGBTQIA+, il contribue à matérialiser lʼidée dʼune incompatibilité de fond entre vies queers et domesticité familiale. Lʼhomosexualité semble indissociable dʼune géographie et de sa réinvention : Didier Eribon parle ainsi dʼhomosexuels «  condamnés à la ville  » -— le départ étant dans ce cas double, puisquʼil suppose de quitter sa famille mais aussi la ruralité (2012 [1999], 64). Dans une communication conjointe en 2017 lors du colloque Espaces genrés sexués queer* à Paris, Laurent Gaissad et Jean-Didier Bergilez décrivent une «  conjugalité gay construite contre ‹ lʼerrance › du multi-partenariat  ». Au sujet de cette errance, ils évoquent la manière dont les backrooms, plutôt anti-domestiques a priori, reconstruisent du familier et évoquent des référents distants, et initialement hétérosexuels, comme la chambre conjugale.

Autrement dit, ce nʼest pas seulement lʼespace domestique qui implique une forme de négociation, mais la domesticité tout entière qui est renégociée, même et presque surtout dans les espaces qui lui sont externes. Cette réinvention naît de la nécessité économique, sociale, psychologique, qui force les intéressé·es à reconstruire un logis centré sur une cellule familiale réinventée, recomposée. Les activistes trans et racisées Marsha P. Johnson et Silvia Rivera, célèbres pour leur résistance à la police lors de lʼémeute de Stonewall (1969) aujourdʼhui commémorée par les Prides ont ainsi créé la maison STAR, dont le loyer était payé par le travail du sexe (Piepzna-Samarasinha 2018, 34) (fig. 0.16).  fig. 0.16 : Marsha Johnson, Joseph Ratanski et Sylvia Rivera à la Pride de New York en 1973 (photographie de Leonard Fink). Johnson et Rivera ont fondé le STAR (Street Transvestite Action Revolutionaries), associé à la STAR House, située au 213 East 2nd Street. Cette maison n’a pu opérer que jusqu’en 1971. À l’origine, celle-ci n’avait ni électricité ni chauffage. Il existe et a existé d’autres résidences du même type, telle la Transy House, située au 214 16th Street à Brooklyn. Elles ont ainsi répondu à une situation de logement précaire malheureusement constante pour de nombreuses personnes LGBTQIA+. Une étude étasunienne récente montre que le risque dʼêtre sans domicile est encore doublé pour les personnes queer, un contexte régulièrement aggravé par les décisions politiques (Baume, 2020). En effet, lʼadministration Trump (2016–20) a évoqué aux États-Unis la possibilité de refuser les femmes trans dans les foyers dʼaccueil pour femmes (Levin, 2019). En dʼautres termes, les personnes queer ont fréquemment un rapport compliqué au foyer, en raison dʼun vécu marqué par le départ, sinon la fuite, et par les obstacles matériels rencontrés en reconstruisant un semblant de domus.

fig. 0.16 : Marsha Johnson, Joseph Ratanski et Sylvia Rivera à la Pride de New York en 1973 (photographie de Leonard Fink). Johnson et Rivera ont fondé le STAR (Street Transvestite Action Revolutionaries), associé à la STAR House, située au 213 East 2nd Street. Cette maison n’a pu opérer que jusqu’en 1971. À l’origine, celle-ci n’avait ni électricité ni chauffage. Il existe et a existé d’autres résidences du même type, telle la Transy House, située au 214 16th Street à Brooklyn. Elles ont ainsi répondu à une situation de logement précaire malheureusement constante pour de nombreuses personnes LGBTQIA+. Une étude étasunienne récente montre que le risque dʼêtre sans domicile est encore doublé pour les personnes queer, un contexte régulièrement aggravé par les décisions politiques (Baume, 2020). En effet, lʼadministration Trump (2016–20) a évoqué aux États-Unis la possibilité de refuser les femmes trans dans les foyers dʼaccueil pour femmes (Levin, 2019). En dʼautres termes, les personnes queer ont fréquemment un rapport compliqué au foyer, en raison dʼun vécu marqué par le départ, sinon la fuite, et par les obstacles matériels rencontrés en reconstruisant un semblant de domus.

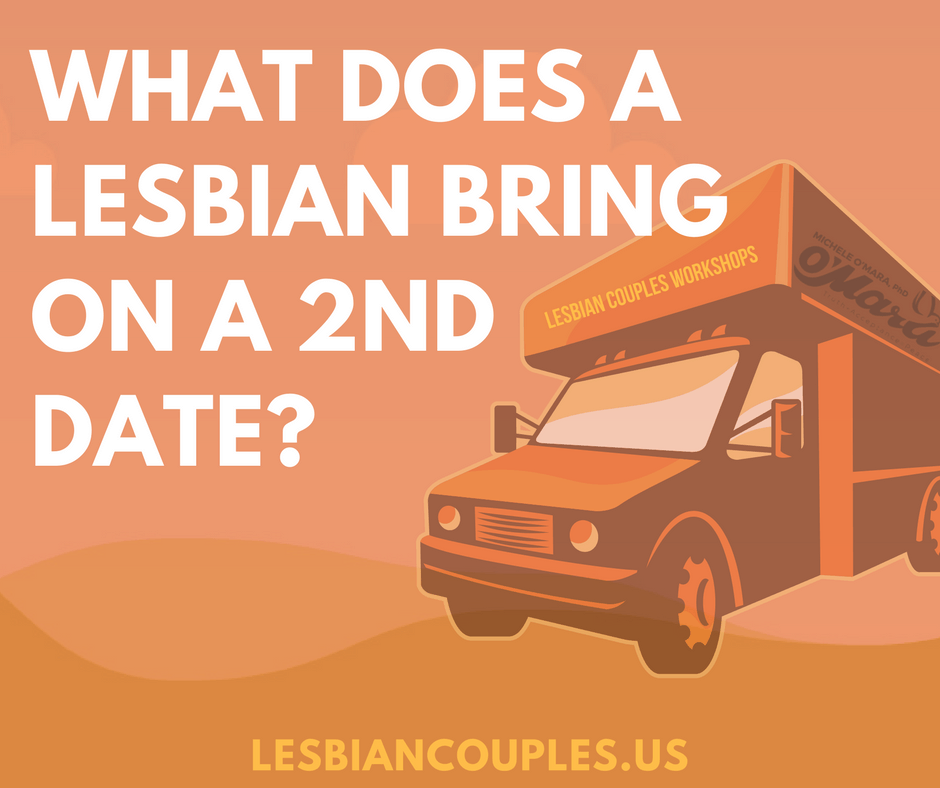

Cette difficulté à créer une domesticité queer a cependant des conséquences paradoxales. En effet, Didier Eribon explique dans le chapitre «  Famille et mélancolie  » de Réflexion sur la question gay, que la rupture nécessaire avec le foyer parental «  explique peut-être, a contrario, pourquoi est si puissante la volonté dʼun certain nombre de gays et de lesbiennes dʼêtre reconnus comme des couples ou des familles légitimes par leurs proches (et notamment par leur propre famille) mais également par la société (donc par le droit)  » (2012 [1999], 56). Il ne faut donc pas céder à des représentations caricaturales et inexactes qui renforcent lʼeffet de ghetto en réduisant lʼhomosexualité masculine (par exemple) aux backrooms et aux rencontres éphémères, ni stigmatiser ces pratiques lorsquʼon revendique une possible domesticité queer. Celle-ci existe bien, et comme toute domesticité, elle doit être historisée et inscrite dans son contexte social et politique. La loi française sur le Mariage pour tous (2012) a bien sà »r facilité lʼinscription de cellules familiales gays et lesbiennes dans des formes reconnaissables par la culture hétéronormative. Cependant, il existait déjà auparavant une somme de tropes culturels incarnant la domesticité queer, comme ces représentations humoristiques sʼamusant de la rapidité avec laquelle les lesbiennes emménagent ensemble (fig. 0.17).  fig. 0.17 : Parmi les clichés concernant les lesbiennes, on rencontre celui de la nidification et de l’emménagement ultra-rapide après la rencontre amoureuse. Ce motif est incarné par la marque de location d’utilitaires américaine U-Haul, donnant lieu à l’expression U-Haul Lesbian pour désigner des femmes qui ont tendance à très vite proposer de partager un appartement commun. Le meme ci-dessus propose une variation humoristique sur ce thème. Cette domesticité composée à lʼimitation ou en rupture avec le modèle hétérosexuel constitue un enjeu politique, comme le montre Sam Bourcier quand il critique lʼobtention de lʼaccès au mariage pour les gays et lesbiennes comme relevant dʼun agenda «  rikiki  » de lʼégalité des droits (2017, 51) :

fig. 0.17 : Parmi les clichés concernant les lesbiennes, on rencontre celui de la nidification et de l’emménagement ultra-rapide après la rencontre amoureuse. Ce motif est incarné par la marque de location d’utilitaires américaine U-Haul, donnant lieu à l’expression U-Haul Lesbian pour désigner des femmes qui ont tendance à très vite proposer de partager un appartement commun. Le meme ci-dessus propose une variation humoristique sur ce thème. Cette domesticité composée à lʼimitation ou en rupture avec le modèle hétérosexuel constitue un enjeu politique, comme le montre Sam Bourcier quand il critique lʼobtention de lʼaccès au mariage pour les gays et lesbiennes comme relevant dʼun agenda «  rikiki  » de lʼégalité des droits (2017, 51) :

Dans le contexte néolibéral actuel, les politiques LG libérales ‹ naturalisent › le démantèlement de lʼaide sociale et la manière dont les politiques néolibérales reversent la charge de la reproduction sociale sur les familles. Ce faisant, elles échouent à prendre en compte les formes de sociabilité et de reproduction sociale queer et trans* qui sortent de ce cadre, qui sont collectives et qui représentent un travail de care et affectif systématiquement effacé par le capitalisme et le néolibéralisme (2017, 37).

Sam Bourcier explique ainsi que lʼinclusion récente des lesbiennes et des gays dans le champ social -— à condition que celleux-ci soient blancs, riches, valides, légaux·ales, etc. -—produit en retour une forme dʼhomonormativité «  complice de la spéculation immobilière  » (109). Il raconte ainsi comment «  quelques bons homos qui habitent encore le West Village ont voté contre le renouvellement de la licence pour lʼalcool dʼun bar bien inoffensif situé à quelques rues de là , le Boots and Saddle, où il arrive à des drag queens de faire un karaoké vers les 10h du soir. Motif : que leurs enfants ne soient pas exposé·e·s au spectacle des drags queens  » (2017, 104). On comprend alors la tension qui traverse lʼexploration dʼune domesticité queer. Si le queer porte en germe un devenir et peut dès lors être pensé à travers le verbe «  queeriser  », il se mêle avec le processus de domestication propre au logis. Autrement dit, une maison où vivent des personnes LBGTQIA+POC nʼest pas queer ni de droit ni de fait, et participe peut-être davantage à domestiquer la queerness qui peut se trouver là . Enfin, le queer nʼest pas imperméable à la reproduction des violences qui marquent les cellules familiales hétérosexuelles (Lejbowicz 2022), même si ces violences peuvent prendre des formes différentes selon les dynamiques genrées qui traversent les unités familiales.